Le Groenland a traversé des siècles de colonisation, d'interactions avec les puissances mondiales et de débats sur son statut. Cet article explore l'histoire fascinante de ce territoire depuis sa redécouverte au XVe siècle jusqu’à son processus d'autonomisation au XXIe siècle.

L'union de Kalmar, qui unissait le Danemark, la Norvège et la Suède, a prit fin officiellement le 6 juin 1523. Le Danemark et la Norvège ont continué à être unis au sein du royaume dano-norvégien, une union qui allait durer encore pendant près de 300 ans.

La Norvège demeurait toujours subordonnée au Danemark. Elle servait principalement de fournisseur de matières premières comme le bois, les minéraux et le poisson qui étaient exportées vers d'autres pays européens. Les profits tirées de ces ressources revenaient principalement au Danemark, laissant la Norvège dans une situation économique fragile.

À cette époque, le Groenland, toujours possession norvégienne, occupait une place marginale dans l'histoire du royaume dano-norvégien. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, ses ressources naturelles ont été exploitées en marge, servant davantage les intérêts du Danemark que ceux de la Norvège.

À la fin du XVe siècle, le Danemark aspirait à accroître son influence sur les régions abondantes en morue, une ressource qui prospérait à cette époque. Cette stratégie visait à rivaliser avec les autres puissances maritimes, comme le Portugal et l'Angleterre, qui se lançaient également dans l'exploitation de cette ressource.

XVe siècle : la « redécouverte » du Groenland

Hans Pothorst était un officier de marine d'origine allemande qui est entré au service du Danemark en 1471. En 1472, sur ordre du roi Christian Ier de Danemark, il partit en expédition dans l'Atlantique Nord accompagné de Dietrich Pining.

Les deux explorateurs avaient pour mission d'explorer des régions méconnues aux abords de l'Islande afin de découvrir de nouvelles zones riches en morues.

Lors de ce voyage, Hans Pothorst et Dietrich Pining atteignirent probablement l'île de Terre-Neuve. Cet événement ferait d’eux les premiers Européens à avoir « découvert » l'Amérique vingt ans avant Christophe Colomb.

Pothost et Pining auraient également « redécouvert » le Groenland, territoire déjà connu des Scandinaves, dont l’importance avait sombrée dans l'oubli.[1]

Les informations recueillies lors du voyage de Pothorst et Pining ont contribué à améliorer la connaissance des routes de navigation et ont ouvert la voie à des avancées importantes pour les expéditions à venir.

Bien que les détails de leurs découvertes soient restés flous et qu'aucune preuve définitive n'a confirmé qu'ils avaient foulé les sols du Groenland et de l'Amérique, la mission de Pothorst et Pining a ravivé l'intérêt européen pour les régions arctiques et a contribué à « remettre le Groenland » sur la carte géopolitique.

Cette fresque illustre le blason et le portrait de Hans Pothorst. Elle figure sur le plafond de l'église Sainte-Marie d'Helsingør au Danemark.

(Domaine public)

Hans Pothorst

Le timbre-poste ci-dessous est une représentation de l'expédition de Pothorst et Pining dans les régions arctiques. Il met en évidence leur voyage épique vers des terres glacées et inhospitalières :

L'explorateur Hans Pothorst

Monochrome bleu

15 septembre 1983

Au premier plan, on découvre une reproduction des armoiries de Hans Pothorst, visible à Helsingør. Pothorst est représenté en tant que capitaine militaire de l'époque médiévale, tenant un parchemin sur lequel figure son nom.

Dans la partie inférieure de l'illustration, le navire de Hans Pothorst se trouve paisiblement sur des eaux calmes. Il semble se diriger vers une destination lointaine, incarnant l'esprit d'exploration maritime de son époque.

Derrière le navire, on aperçoit des montagnes et des blocs de glace, typiques des paysages du Groenland. Ces éléments rappellent le froid et les conditions difficiles rencontrées par les explorateurs de l'époque dans cette région.

L'expédition de Pothorst et Pining constitue un chapitre fascinant de l’histoire des explorations de l'Atlantique Nord au XVe siècle. Bien que leurs découvertes n'aient pas eu le retentissement de celles de Christophe Colomb, elles ont contribué à l’extension des connaissances européennes et ont réaffirmé la présence du Groenland dans la géopolitique de l’époque.

XVIe siècle : l’essor de la chasse à la baleine

Au XVIe siècle, la chasse à la baleine s'est imposée comme une activité économique importante, stimulée par la forte demande européenne pour la graisse de baleine.

Cette graisse était utilisée pour la fabrication de bougies et de savons. Elle servait également à la production de lubrifiants naturels, très prisés avant l'industrialisation des produits pétroliers. Ces lubrifiants étaient essentiels pour le fonctionnement des machines et des outils des métiers artisanaux avant l'ère industrielle.

La chasse à la baleine au XVIe sièecle s'est concentrée principalement dans l'Atlantique Nord, le long des côtes des îles Féroé, de l'Islande et du Groenland, où les baleines étaient abondantes.

Les baleiniers venaient principalement de l'Angleterre, des Provinces-Unies (Pays-Bas actuels), de la France et du Portugal. Les Hollandais et les Anglais, en particulier, ont fréquenté plus assidûment les eaux groenlandaises à la recherche de baleines à capturer.

Les activités des baleiniers au XVIe siècle ont entraîné des interactions avec les communautés inuites du Groenland. Les baleiniers échangeaient des produits européens tels que des armes, des outils, des tissus et de l'alcool contre de la graisse de baleine, des fourrures et du poisson. C'est dans ce contexte que les perles en verre ont été introduites dans la culture inuite.

Les perles de verre et les Inuits

Au XVIe siècle, Venise consolidait sa réputation en fabriquant des perles de verre de haute qualité. Les artisans vénitiens avaient développé des techniques avancées de soufflage et de moulage, qui leur permettaient de créer des perles de formes variées et de couleurs éclatantes.

Ces perles de verre, transparentes ou opaques, colorées de différentes couleurs, étaient utilisées comme objets d'échange dans les relations commerciales avec les communautés inuites du Groenland.

Elles ont rapidement été adoptées par les Inuits, qui les ont intégrées dans leurs pratiques culturelles. Elles répondaient aux goûts et aux préférences de la culture inuite, transformant ces objets en outils de communication interculturelle.

Habit d'hiver pour femme en peau de caribou et décoré de perles de verre

Les Inuits cousaient les perles de verre sur leurs vêtements en peau d'animaux et des sacs ou les utilisaient pour fabriquer des ornements.[2] Elles étaient portées lors des cérémonies importantes et sont devenues un symbole de statut social chez les Inuits. Les chefs de la communauté possédaient généralement les plus grandes quantités de ces objets, affirmant ainsi leur prestige.

Le timbre-poste ci-dessous met en lumière les activités des baleiniers dans les eaux du Groenland au XVIe siècle ainsi que leurs interactions avec les communautés inuites :

Perles de verre

Monochrome rouge brun

29 mars 1984

L’illustration montre deux nageoires caudales émergeant des eaux glacées du Groenland. Elles représentent l’industrie de la chasse à la baleine pratiquée le long des côtes de ce territoire.

À l’arrière-plan, on aperçoit la silhouette d’un navire utilisé pour la chasse à la baleine pat les Européens. Dotés de coques renforcées et de larges voiles, ces navires étaient parfaitement équipés pour résister aux chocs et assurer une navigation optimale lors de longues expéditions en mer.

La présence de glaces flottantes illustre les défis redoutables auxquels les baleiniers étaient confrontés. En effet, ils étaient contraints de naviguer à travers ces formations gelées pour atteindre leurs proies.

À droite, un bracelet en perles en verre symbolise les échanges commerciaux entre les baleiniers européens et les Inuits du Groenland.

Le commerce des produits liés à la chasse à la baleine a joué un rôle important dans l'histoire du Groenland au XVIe siècle. Les perles de verre, importées d'Europe, étaient utilisées comme monnaie d'échange dans cette activité et ont été intégrées dans les pratiques culturelles des Inuits.

XVIIe siècle : les baleiniers européens et les Inuits

La chasse à la baleine dans l'Atlantique Nord a été une activité encore plus lucrative au XVIIe siècle, commandée par la demande de plus en plus forte de graisse de baleine.

À cette période, les nations européennes, avides de cette précieuse ressource, se sont livrées à de vives rivalités. Chacune d'elles cherchait à s'approprier le contrôle des zones de chasse les plus riches en baleines. Ces rivalités ont donné lieu parfois à des affrontements directs entre les flottes de baleiniers.

Les eaux entourant le Groenland n’ont pas fait exception et sont devenues le théâtre de compétitions intenses entre les anglais, les hollandais et les français.

Les baleiniers du XVIIe siècle utilisaient des objets précieux pour commercer avec les populations inuites. Les échanges avec ces derniers leur ont permis d'acquérir des ressources locales tout en offrant aux populations locales des biens rares et désirés.

Parmi les objets d’échange, les cuillères des Apôtres ont occupé une place de choix, devenant une monnaie d’échange prisée dans ce commerce.

Les cuillères des Apôtres et les échanges commerciaux

Les cuillères des Apôtres ont connu une grande popularité en Europe au XVIIe siècle. Ces cuillères étaient ornées de petites sculptures à l’extrémité de leur manche représentant les apôtres ou d'autres figures religieuses.

Fabriquées généralement en argent, ces cuillères étaient utilisées comme ustensiles de table et comme symbole de statut social. Leur beauté les rendait particulièrement précieuses et ornementales.

Dans le cadre des échanges avec les Inuits, les cuillères des Apôtres ont été utilisées comme articles de troc. Bien qu'elles ne présentassent pas de lien avec la culture des Inuits, ces cuillères étaient perçues comme des objets de prestige et de richesse. Leur introduction dans les échanges avec les Inuits du Groenland a contribué à l'impact matériel des Européens dans la culture de ces populations.

Le timbre-poste suivant montre une scène historique liée aux échanges entre les baleiniers européens et les Inuits au XVIIe siècle :

Cuillères des Apôtres

Monochrome bleu foncé

29 mars 1984

À gauche, une femme inuite et un homme européen se tiennent dans un paysage enneigé typique du Groenland. Ils évoquent la rencontre de ces deux mondes.

À droite, on retrouve le dessin de deux cuillères des Apôtres. Ces objets, échangés lors des interactions entre les Inuits et les Européens, témoignent d'une époque de partage et d'influence mutuelle.

Les échanges du XVIIe siècle ont renforcé les liens entre les Européens et les Inuits, tout en transformant peu à peu les dynamiques sociales et culturelles de ces derniers. Cette période de l'histoire du Groenland constitue un tournant dans les relations entre les Européens et les cultures indigènes des Amériques.

XVIIIe siècle : la seconde colonisation scandinave du Groenland

Au début du XVIIIe siècle, la Norvège traversait une période de crise économique, marquée par une vie difficile pour sa population.

Le Danemark, plus industrialisé et tourné vers le commerce maritime, exerçait un contrôle financier et administratif centralisé depuis Copenhague sur l'ensemble du royaume dano-norvégien.

Bien qu’il soit resté une possession norvégienne (comme l’Islande et les Îles Féroé), le Groenland a vu son administration et son exploitation passer progressivement sous l’influence du Danemark.

En 1721, le missionnaire Hans Egede obtient du roi Frédéric IV la permission d'explorer le territoire pour y retrouver d'éventuels descendants des colons du Moyen Âge. Arrivé sur place, Egede constata la seule présence des communautés inuites.

Le missionnaire ne se limita pas à la recherche des colons scandinaves disparus ; il entreprit l'évangélisation des populations inuites et fonda la première mission chrétienne au Groenland. Il apprit en quelques années la langue des inuits afin de mieux communiquer avec eux.

Le missionnaire Hans Egede était surnommé « l'Apôtre du Groenland »

(Domaine public)

En 1782, Hans Egede fonda la colonie de Godthåb (actuelle Nuuk), marquant premier centre de commerce danois du Groenland. Dans les années qui suivirent, plusieurs autres postes furent créés le long de la côte ouest de l'île. Ces postes étaient généralement situés près des communautés inuites afin de maximiser les interactions commerciales.

Le Danemark profita de la mission de Hans Egede pour initier une « recolonisation » formelle du Groenland. Les objectifs étaient d’exploiter les ressources naturelles du Groenland et d’affirmer la domination danoise sur le territoire.

Le modèle économique mis en place était de type mercantiliste : les comptoirs danois achetaient aux chasseurs groenlandais des produits bruts à bas prix et les expédiaient vers l'Europe. Ce commerce enrichissait la métropole sans vraiment développer l'économie interne de la colonie.

Les Inuits recevaient surtout des biens élémentaires contre les produits de leurs chasses, tandis que le Danemark s’enrichissait de produits convoités en Europe.

Les liaisons maritimes entre Copenhague et les nouvelles colonies groenlandaises s'établirent de façon régulière : des navires assuraient la traversée annuellement, apportant sur l’île des provisions, du bois de construction et des immigrants — essentiellement des missionnaires, des commerçants ou des artisans. Ces navires repartaient vers le Danemark chargés de produits de chasse.

En 1774, le gouvernement danois créa la Kongelige Grønlandske Handel (KGH ou Département royal du commerce groenlandais), chargé d’administrer les colonies groenlandaises. L’ensemble comprenait un total de 13 stations commerciales (kolonier), réparties principalement sur la côte ouest de l'île.

En 1782, une loi octroya au KGH le monopole sur l’achat et la vente des produits en provenance du Groenland.[3] Dès lors, les échanges allaient demeurer strictement contrôlés par le Danemark et il fut interdit aux navires étrangers d’accoster sur les terres groenlandaises sans autorisation.

Pour les Inuits, le XVIIIe siècle a surtout été une période de transition forcée, durant laquelle leur territoire s'est trouvé arrimé à un empire colonial dont ils subissaient les règles.

Ils délaissèrent peu à peu leur nomadisme saisonnier pour s'installer de façon permanente dans des villages près des postes danois.

Cette sédentarisation s'accompagna de nouvelles habitudes de vie : habitations en bois, vêtements en tissu importé, consommation de pain et de produits européens, etc.

Les stations commerciales danoises

Le développement des stations commerciales au XVIIIe siècle a marqué le début des relations étroites entre le Danemark et le Groenland.

Le timbre-poste ci-dessous montre un de ces postes de commerce, tels qu’ils étaient conçus à cette époque :

Station commerciale danoise

Monochrome brun

29 mars 1984

On y voit une scène enneigée avec un ensemble de bâtiments modestes qui semblent être en bois. Les stations commerciales comprenaient des entrepôts, des magasins de troc et des résidences pour les marchands et les employés.

Les conditions de vie dans ces stations étaient difficiles en raison des températures rigoureuses, des longs hivers et des défis logistiques liés à la navigation. Les marchands demeuraient isolés dans les stations pendant de longues périodes, lorsque les routes maritimes étaient impraticables.

En conséquence, ces stations commerciales constituaient souvent des lieux de survie, dans lesquels l'approvisionnement en nourriture et en ressources était un enjeu constant.

À droite, on retrouve la reproduction d'un artefact lié à cette période : la clé d’un bâtiment d'une station commerciale. Des exemplaires de ces clés sont conservés au Musée national du Groenland, à Nuuk.

La mission de Hans Egede a jeté les bases de la présence danoise au Groenland avec le développement de points de rencontre qui ont facilité les échanges avec les communautés inuites.

La colonisation danoise au XVIIIe siècle a ainsi entamé le début d'une longue période de dépendance du Groenland envers le Danemark, dont les effets se feront sentir tout au long du XIXe siècle et au-delà.

XIXe siècle : le Groenland devient une colonie danoise à part entière

À la suite du traité de Kiel en 1814, la Norvège est cédée au royaume de Suède. Le Groenland, l'Islande et les îles Féroé devinrent des colonies danoises à part entière. Ce changement géopolitique modifia les dynamiques politiques et commerciales entre les pays scandinaves et les autres puissances européennes.

Dans ce contexte, le Danemark avait besoin de maximiser ses revenus pour compenser l’impact économique de la perte de la Norvège. Les recettes provenant des colonies s'avéraient primordiales pour renflouer les caisses du royaume. Les produits exportés depuis le Groenland, de même que ceux de l'Islande et ses îles Féroé, ont été soumis à des taxes douanières élevées.

Pour les habitants du Groenland, les premières décennies du XIXe siècle ont été marquées par une administration stricte, avec l’imposition de taxes internes qui augmenta le coût de la vie pour ces personnes, dont la situation économique était déjà précaire.

Avec le développement de la Révolution industrielle en Europe, la demande pour des produits de consommation issus des régions arctiques augmentèrent et le Groenland devint un fournisseur essentiel de ces matières pour les marchés européens.

En parallèle, un nouvel acteur commença à s'intéresser au Groenland et à la région arctique. Les États-Unis d'Amérique proposèrent l'achat du Groenland au Danemark, peu après celui de l’Alaska à la Russie en mars 1867. Cette proposition fut rejetée par le Danemark, qui souhaitait conserver cette possession stratégique.

Malgré le rejet de cette offre, l'idée d'acquérir le Groenland est restée présente dans les cercles politiques américains jusqu’à tout récemment, stimulée par l'intérêt croissant envers les ressources naturelles et les nouvelles routes maritimes que présente cette région.

Le Hvalfisken, un voilier emblématique

Le Hvalfisken (poisson-baleine) était un voilier danois utilisé pour faire la liaison entre le Danemark et le Groenland durant le XIXe siècle.

En plus de son rôle commercial, ce navire était employé pour transporter des équipages et du matériel destinés aux missions scientifiques qui se sont développées au Groenland.

Sculpture reproduisant la figure de proue du Hvalfisken

exposée dans le port de Svendborg au Danemark.

(Domaine public)

Le Hvalfisken a effectué son premier voyage vers le Groenland en 1802, sous le commandement du capitaine danois Nis Elberg. Au cours de ses nombreuses années de service, ce voilier a réalisé 84 voyages au Groenland, dont le dernier en 1899.[4]

Le timbre-poste ci-dessous est une fidèle représentation du brick Hvalfisken, un type de voilier emblématique du XIXe siècle :

Le Hvalfisken

Monochrome violet

21 mars 1985

Un brick était un voilier de taille moyenne, reconnaissable à ses deux mâts, le mât avant généralement plus court que celui situé à l'arrière. Comme le montre la gravure du timbre-poste, le brick était habituellement pourvu de voiles carrées complétées par des voiles latérales, une combinaison qui offrait au voilier une grande efficacité de navigation dans des conditions maritimes variées.

Au XIXe siècle, les bricks étaient particulièrement prisés pour naviguer dans des régions comme la mer du Nord et l'Atlantique. Ces zones comportaient souvent des mers agitées et des vents puissants. La polyvalence des bricks les rendait indispensables dans les flottes commerciales et navales de l'époque.

À droite, on peut admirer une gravure de la figure de proue du Hvalfisken, offerte au navire en 1849. Elle a été sculptée par Hinrich Julius Møen et fut offerte au navire en 1850. Cette figure représente un poisson-baleine, une créature fantastique mêlant les caractéristiques d’une baleine et d’un poisson.

Le poisson-baleine occupait une place importante dans les légendes des chasseurs groenlandais. Cette créature mystérieuse régnait sur les océans et les mers et protégeait les marins des dangers. Dans les récits mythologiques des Inuits, le poisson-baleine symbolise la connexion entre la mer et les humains. La mer, essentielle pour la subsistance des populations inuites, représentait une force mystérieuse et parfois dangereuse.

Le XIXe siècle a été une période de transition significative pour le Groenland, marquée par son intégration dans le royaume du Danemark. L'industrialisation de l'Europe et l'intérêt des États-Unis pour la région arctique accentuèrent l'importance stratégique du Groenland, bien que les propositions américaines d'achat aient été rejetées par le Danemark.

XXe siècle : vers l’autonomie du Groenland

Au début du XXe siècle, la zone arctique connut un développement marqué par une intensification des explorations et une prise de conscience de son importance stratégique et scientifique. Les grandes puissances commencèrent à reconnaître le potentiel économique de la région, ce qui accentua la compétition pour son contrôle.

La Norvège, fraîchement indépendante depuis 1905, chercha à affirmer son rôle dans l'Arctique en mettant en avant son accès privilégié aux eaux et aux terres de la région. En tant que nation arctique, la Norvège voulait affirmer son importance dans la délimitation des frontières maritimes. Le gouvernement norvégien revendiqua la possession du Groenland.

Pour appuyer ses revendications, la Norvège se fondait sur l'année 1261, lorsque le Groenland avait été intégré au royaume de Norvège. Elle considérait ainsi le Groenland comme une partie légitime de son territoire.

Dans ce contexte, un groupe de Norvégiens débarqua au Groenland en 1931, marquant ce qui fut perçu comme une tentative de colonisation. Ils établirent une petite station sur la côte est de l'île, où ils commencèrent à se livrer à des activités liées à la pêche et à la chasse.

Cette installation provoqua un conflit diplomatique entre le Danemark et la Norvège, lequel a atteint son apogée le 10 juillet 1931: la Cour permanente de justice internationale a déclaré que le Groenland appartenait au Danemark et que les Norvégiens étaient en état d’infraction. Ils durent quitter le territoire et abandonner toute idée de revendication territoriale.[5]

En 1940, lorsque l'Allemagne nazie a envahi le Danemark, le gouvernement danois a perdu le contrôle direct de ses colonies. L'année suivante, les États-Unis ont proposé la création d'une installation militaire au nord du Groenland, dans le but de renforcer la défense du territoire et d'empêcher toute prise de contrôle de la région arctique par les forces de l'Axe. Cette proposition a été rapidement acceptée par le Danemark et a marqué le début d'une présence militaire américaine permanente dans la région.

Par la suite, la base militaire de Thulé fut développée par les États-Unis en 1953 et devint un point d’appui important durant la guerre froide. Son rôle, dans la surveillance des activités soviétiques et dans la détection précoce des menaces nucléaires, en fit un élément stratégique de premier plan pour la défense aérienne et la sécurité mondiale.

En parallèle, une étape importante dans l’histoire du Groenland a été franchie la même année : le 5 juin, la Constitution danoise a été modifiée pour faire du Groenland une province autonome du Danemark. Ce changement a signé la fin du statut colonial du Groenland et sa reconnaissance comme entité politique distincte au sein du royaume du Danemark.

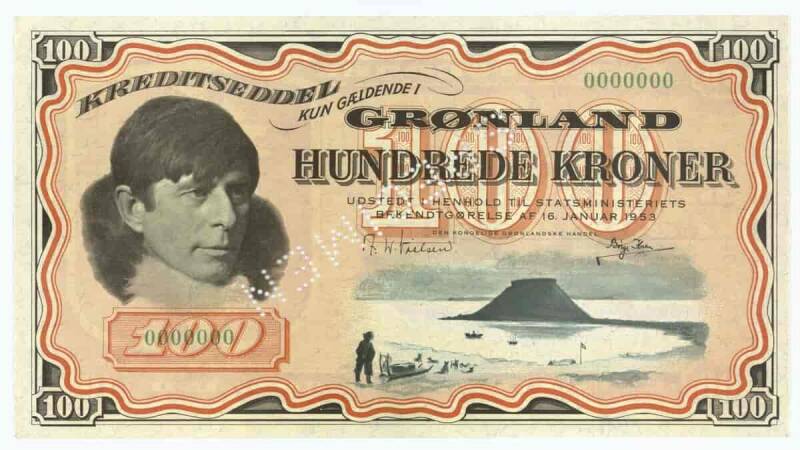

Billet de crédit émis en 1955. Ces billets étaient utilisés comme moyen de paiement dans les comptoirs commerciaux du Groenland entre 1801 et 1967. Ils sont un symbole de la période coloniale du Groenland.

(Domaine public)

En 1946, le gouvernement américain a fait une nouvelle proposition pour acheter le Groenland au Danemark. Le montant offert pour cet achat était de 100 millions de dollars, une somme considérée généreuse pour l'époque.

À ce moment, le Danemark venait d’être libéré de l'occupation nazie et cette demande a été perçue comme une tentative d'appropriation territoriale. Tout en étant ouvert à une coopération militaire avec les États-Unis, le Danemark tablait sur le fait que le Groenland était une partie intégrante de son royaume et qu'il ne pouvait pas être vendu.

La base de Thulé et l'ère spatiale

Le timbre-poste suivant représente un satellite en orbite autour de la Terre. Cette illustration fait référence à la période de l'ère spatiale, durant laquelle la base de Thulé a joué un rôle important dans les activités de surveillance spatiale et dans la détection des menaces nucléaires des Soviétiques :

Satellite et Groenland

Monochrome bleu noir

21 mars 1985

La Terre est représentée avec une vue partielle de l'hémisphère nord et laisse voir le Groenland. L’illustration reflète ainsi l'importance géopolitique de la région dans le contexte de la guerre froide et de la défense globale.

Bien que la menace directe d'une guerre nucléaire ait largement diminuée, la base est demeurée un site important pour la défense de l'Amérique du Nord dans le cadre des missions de surveillance spatiale et de sécurité mondiale. Le 6 avril 2023, la base fut rebaptisée Pituffik Space Base. Son rôle est désormais centré sur la dissuasion et la coopération internationale.

À l'orée XXIe siècle : l'autonomie croissante du Groenland et ses enjeux internationaux

1979 : l'indépendance partielle du Groenland

Une étape majeure vers l'autonomie du Groenland a eu lieu en 1979 avec l'instauration de la loi sur l'autonomie du Groenland. Cette loi a instauré un parlement local, connu sous le nom de Parlement du Groenland (Ataqatigiit en inuit), offrant à la région une autonomie élargie dans la gestion de ses affaires internes.

Toutefois, la défense, la politique étrangère et la monnaie sont demeurées sous la responsabilité du Danemark.

Depuis 1989, la Poste du Groenland (Grønlands Postvæsen) émet ses propres timbres-poste, marquant ainsi un geste symbolique de plus vers son autonomie.

2008 : vers une autonomie complète du Groenland

Le 25 novembre 2008, un référendum consultatif a été organisé au Groenland pour déterminer le degré d'autonomie souhaité par rapport au Danemark. Ce référendum a été approuvé à 76,22 % des voix, avec une participation de 71,96 % des électeurs inscrits.

Ce référendum a abouti à l'adoption de la loi sur l'autonomie gouvernementale en 2009, qui a transféré au Groenland des responsabilités accrues dans les domaines de la police, de la justice, de la garde côtière et de la gestion des ressources naturelles.

Le Groenland a ainsi obtenu une plus grande compétence sur ses affaires économiques, tout en conservant des liens étroits avec le Danemark pour certaines questions, telles que la défense, les affaires étrangères et la monnaie. Depuis le référendum, cependant, des discussions sont en cours concernant la création d’une monnaie propre du Groenland.

En plus de renforcer la responsabilité locale sur plusieurs domaines, le référendum de 2008 a permis de valoriser la langue groenlandaise en l’établissant comme langue officielle du Groenland. Cela montre une revendication identitaire forte et un pas supplémentaire vers une potentielle autonomie complète du territoire.

Le Groenland en 2025

Aujourd'hui, le Groenland bénéficie d’une autonomie étendue, avec un gouvernement responsable de la gestion de nombreux domaines tels que la santé, l'éducation, les ressources naturelles et les affaires locales.

Le débat autour de l'achat du Groenland par les États-Unis a été relancé par le président Donald Trump, qui a exprimé à plusieurs reprises son désir d'acquérir ce territoire pour des raisons de sécurité nationale.

Bien que cette proposition ait été fermement rejetée par le Danemark et le Groenland, cette question continue de soulever des tensions géopolitiques et montre l'importance croissante du Groenland dans la dynamique internationale.

Le Groenland à travers ses timbres : une chronique visuelle de son histoire

L'histoire du Groenland, telle qu'illustrée à travers la série philatélique, met en lumière les enjeux géopolitiques et culturels qui ont façonné ce territoire au fil des siècles. Chaque timbre-poste présente une perspective unique sur l’évolution de ce territoire, de ses premiers occupants jusqu’à l’obtention progressive de son autonomie.

Tandis que le Groenland renforce aujourd’hui son autonomie et son identité propre, il demeure un sujet de débat et d'attention internationale, en raison de sa position stratégique dans l'Arctique et de son lien historique avec le Danemark.

R. Simard

Références

[1] HUGHES, Thomas, « “The German Discovery of America” : A Review of the Controversy over Pining’s 1473 Voyage of Exploration », German Studies Review, vol. 27, octobre 2004, p. 503-526.

[2] BONNEAU, Adelphine, « Les perles de verre : de petits objets plus précieux qu’il n’y parait », https://www.archeolab.quebec/familles-d-objets/perles-de-verre, consulté le 10 avril 2025.

[3] MARQUARDT, Ole et Richard A. CAULFIELD, « Development of West Greenlandic Markets for Country Foods Since the 18th Century », Arctic, vol. 49, no. 2 (juin 1996), p. 109.

[4] Hvalfisken – historien om et gammelt skib, https://www.svendborghistorie.dk/sofart/skibe/251-hvalfisken-historien-om-et-gammelt-skib, consulté le 12 avril 2025.

[5] Cour permanente de justice internationale, Arrêts, ordonnances et avis consultatifs, fascicule no 53, Statut juridique du Groënland oriental, arrêt du 5 avril 1933 XXVIe session 1933, p. 75, https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup17/Batch%202/Legal%20Status%20of%20Eastern%20Greenland%20(PCIJ).pdf

Ajouter un commentaire

Commentaires