Le Groenland, situé au cœur de l'Arctique, a été marqué par des influences scandinaves et une quête d'autonomie croissante. De ses premiers habitants à ses relations contemporaines avec le Danemark, ce texte retrace les événements de son histoire qui ont façonné son identité et son importance géopolitique.

“Nous ne sommes pas à vendre et nous ne pouvons pas simplement être pris”

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, Donald Trump a relancé la question de l'achat du Groenland par les États-Unis, un sujet devenu important dans le débat géopolitique.

Il répète que l'acquisition de ce territoire par les États-Unis est « une nécessité absolue » pour « la sécurité nationale et la liberté à travers le monde ».

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a fermement réaffirmé que le Groenland « n'était pas à vendre » et que sa souveraineté relevait uniquement du peuple groenlandais.

Face à cette position, les États-Unis ont évoqué la possibilité de recourir à des sanctions économiques et des menaces militaires. En réponse, le Danemark a décidé d’allouer plus de 2 milliards de dollars pour renforcer la surveillance et la sécurité dans la région arctique.

La communauté internationale a largement exprimé son soutien au Danemark, dénonçant les ambitions expansionnistes des États-Unis et soulignant l'importance de respecter la souveraineté des nations.

Le 4 mars 2025, Donald Trump a affirmé devant les membres du Congrès : « Je pense que nous allons l'avoir, d'une manière ou d'une autre, nous allons l'avoir ».

Au lendemain de sa défaite électorale le 11 mars 2025, l'ex-premier ministre du Groenland, Mute Egede, avait exprimé sur Facebook : « Cette fois, nous devons durcir notre rejet de Trump. On ne doit pas continuer à nous manquer de respect. » [1]

* * *

Alors que le Groenland occupe une place de plus en plus importante sur la scène internationale, il est pertinent de comprendre son histoire.

Depuis l’obtention de son autonomie en 1979, ce territoire a développé une identité forte et distincte, tout en maintenant des liens étroits avec le Danemark. Pourquoi le Groenland est-il ainsi rattaché au Danemark ? Et comment cette relation se manifeste-t-elle aujourd’hui ?

Une magnifique série de timbres-poste groenlandais nous invite à explorer cette histoire fascinante, offrant un regard unique sur les liens historiques entre le Groenland et le Danemark.

L'ère pré-inuite et l’époque des milles ans

Entre 1981 et 1985, une série de 13 timbres-poste a été émise pour célébrer les différentes époques de l'histoire du Groenland :

Chacun de ces timbres met en lumière une époque particulière de ce territoire, de ses premières civilisations jusqu’aux périodes récentes marquées par l'acquisition de son autonomie. Cette série philatélique offre un voyage fascinant à travers les héritages historiques et culturels du Groenland.

La série a été créée à la suite de l’adoption de la loi sur l’autonomie du Groenland en 1979, un tournant majeur dans l’histoire politique et sociale de ce territoire. Cette loi symbolise une avancée importante dans la reconnaissance culturelle, célébrant l’identité unique du Groenland ainsi que la richesse de ses traditions.

Le design de la série a été conçu par Jens Rosing, natif de Jakobshavn au Groenland. Pendant plus de cinquante ans, Jens Rosing a marqué l’histoire des timbres-poste du Groenland en illustrant plus de cent créations uniques.

Jens Rosing est aussi le créateur du blason national du Groenland, officiellement adopté par le parlement groenlandais le 1er mai 1989. Ce blason présente un ours polaire sur un fond bleu, qui représente les océans entourant l'île polaire :

Le blason du Groenland créé par Jens Rosing

Les gravures en taille-douce sont l'œuvre du danois Arne Kühlmann Hansen. Reconnu pour son talent, cet artiste a également participé à la conception des billets de banque pour la Banque nationale du Danemark. Kühlmann Hansen a confié que, lorsqu'il gravait un timbre-poste, il pensait avant tout aux philatélistes et aux collectionneurs.

Le texte UK. Tusind år (L’Époque des Mille Ans) apparaît sur onze timbres de la série, accompagné de la mention des siècles auxquels chacun de ces timbres se rapportent dans l'histoire du Groenland.

Le Groenland est mentionné en deux langues : Grønland (danois) et Kalaallil Nunaat (kalaallisut, langue officielle du pays depuis 2009). La valeur faciale de ces timbres-poste est donnée en couronne danoise (KD), monnaie officielle du Groenland depuis 1721.

2500 à 800 avant J.-C. : la culture de Saqqaq au Groenland

La culture de Saqqaq, datant d’environ 2500 à 800 avant J.-C., représente la première occupation humaine connue du Groenland. Il s’agit d’une culture pré-inuite, dont les habitants ont migré du nord-est de la Sibérie pour s’installer au Groenland. Leur aire de répartition couvrait les deux tiers de l’île à partir du sud, bien que les vestiges archéologiques aient été découverts principalement dans la partie ouest.

Les habitations de la culture de Saqqaq étaient construites avec des peaux d’animaux montées sur une structure circulaire ou ovale en pierre. Leur alimentation reposait principalement sur la chasse aux phoques, aux caribous et aux oiseaux, comme l’attestent les restes organiques retrouvés sur les sites archéologiques.

Les habitants de Saqqaq fabriquaient leurs outils à partir de matériaux variés, tels que l’ardoise silicifiée, le quartzite et le cristal de roche. Ils utilisaient également du bois flotté, des andouillers de caribous et des os de baleine. Il est probable que les habitants de Saqqaq aient utilisé des kayaks pour se déplacer sur la mer et dans les fjords.

La migration des caribous dans les territoires arctiques

Le timbre-poste ci-dessous montre une scène typique de la migration saisonnière des caribous au Groenland. Le décor naturel montre la relation profonde entre les espèces animales de ce territoire et leur environnement polaire :

Chasseur Saqqaq en kayak et caribous

Monochrome bleu foncé

Émis le 15 octobre 1981

Trois caribous sont montrés nageant dans une étendue d'eau. Comme dans d'autres régions arctiques, les caribous du Groenland migrent vers des zones plus au nord en été et vers des zones plus au sud en hiver.

La migration saisonnière des caribous joue un rôle important dans l'écosystème des régions arctiques. En parcourant de vastes distances, les caribous contribuent au maintien de la diversité de la végétation arctique. Leur présence soutient également les prédateurs naturels comme les loups et les ours polaires, qui dépendent de ces migrations pour leur alimentation.

Pendant leurs migrations, ils doivent traverser des rivières et des lacs qui sont partiellement ou totalement dégelés. Ces traversées peuvent être périlleuses dans les zones où les rivières sont à fort débit ou très larges.

Un peu plus loin, un individu dans un kayak semble les observer. Les communautés de la culture de Saqqaq dépendaient des caribous pour leur survie. Ils utilisaient chaque partie de l'animal pour se nourrir, se vêtir et fabriquer des outils.

Leur maîtrise de la chasse au caribou et leur capacité à tirer profit de toutes ses ressources témoignent de leur adaptation exceptionnelle aux rigueurs de l'Arctique et d'une compréhension approfondie de leur environnement.

L'arrière-plan montre une mer calme ou un fjord avec des nuances de gris et de blanc. La scène semble se dérouler dans une période de l'année où la glace fond, permettant aux caribous de traverser l'eau.

Les chercheurs pensent que le peuple de la culture de Saqqaq a disparu en raison de changements environnementaux tels que le refroidissement climatique, la baisse du niveau de la mer et la diminution des ressources alimentaires. Le peuple de Saqqaq a été remplacé par la culture de Dorset.

800 avant J.-C. à 1500 : la culture de Dorset au Groenland

La culture Dorset s'est épanouie de 800 avant J.-C. à environ 1000-1500. Les Dorsétiens occupaient une vaste région de l'Arctique canadien et ont progressivement colonisé le Groenland. Ils ont occupé l'ensemble du Groenland jusqu'à environ l'an 1, avant de le quitter pour y revenir plus tard.

Le nom de cette culture provient de Cape Dorset, au Nunavut (Canada), où les premières traces de leur présence ont été découvertes. Les Dorsétiens se distinguaient par leur maîtrise de l'industrie lithique ; ils fabriquaient tous leurs objets usuels à partir de pierres.

Leurs habitations, semi-enterrées et de forme rectangulaire, étaient construites en pierre. Les toits étaient recouverts de peaux de phoque ou de neige. Cette conception offrait une isolation efficace contre le froid intense de l'Arctique.

L'intérieur de ces habitations comprenait des plates-formes surélevées servant de lits, souvent recouvertes de fourrures pour retenir la chaleur. Pour s’éclairer, les Dorsétiens fabriquaient des lampes qu’ils sculptaient dans de la stéatite, une roche tendre dans laquelle ils versaient de la graisse de phoque.

Les Dorsétiens s'appuyaient principalement sur la chasse aux phoques et aux morses pour subsister et fabriquaient des harpons pour capturer ces animaux. La chasse aux animaux terrestres, cependant, demeurait pour eux une activité peu fréquente.

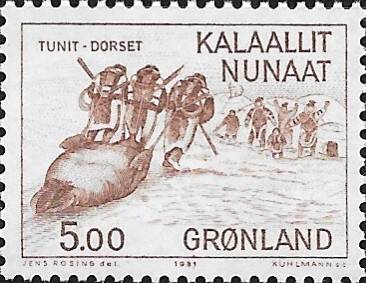

Les Dorsétiens et la chasse au phoque

Le timbre ci-dessous montre des chasseurs de la culture de Dorset portant un phoque qu’ils ont capturé. L'illustration met en lumière l'importance de cette activité comme moyen de subsistance :

Chasseurs de la culture de Dorset transportant un phoque

Monochrome brun

Émis le 15 octobre 1981

Les chasseurs sont représentés transportant leur prise à travers un vaste paysage enneigé. Devant des habitations façonnées en neige, rappelant la forme des igloos, un groupe de femmes et d’enfants semble se réjouir de leur retour.

Selon les recherches, les populations de la culture de Dorset auraient disparu du Groenland vers l’an 1 de notre ère. Ils seraient revenus au VIIIe siècle et se seraient installés dans le nord-ouest du Groenland. Les Scandinaves, qui vont arriver vers 970, ont rapporté avoir trouvé de nombreux vestiges de cette culture.

Xe siècle : la découverte du Groenland par les Scandinaves

Érik le Rouge, surnommé ainsi pour la couleur de ses cheveux et de sa barbe, est l’une des figures les plus célèbres de l’histoire scandinave. Né vers 950 en Norvège, il a émigré en Islande avec son père lorsqu'il était enfant.

En 982, après avoir commis un meurtre, Érik le Rouge a été banni d'Islande pour une période de trois ans. Pendant son exil, il découvrit une nouvelle terre et repéra une région qui lui paraissait belle. À son retour en Islande en 986, Érik recruta des volontaires prêts à l'accompagner s'établir dans ce territoire prometteur :

« Cet été, Eiríkr partit coloniser le pays qu'il avait découvert et qu’il avait nommé Groenland [Græn land], car il pensait que les gens seraient plus enclins à y aller si ce pays portait un nom attrayant. »[2]

Le nom (græn land), « Terre verte », présentait le Groenland comme une région prospère et fertile, même si en réalité, la majeure partie de l'île n'était pas particulièrement verdoyante.

Érik le Rouge s'embarqua pour le Groenland à la tête d'une flotte de 25 navires. D'après les textes islandais du moyen Âge, cette équipée se composait de plus de 500 personnes. La traversée s'avéra toutefois périlleuse : seuls 14 navires parvinrent à atteindre les côtes groenlandaises.

Érik fonda deux colonies permanentes sur la côte sud-ouest du Groenland : le Pays de l'Ouest (Vestribyggð), autour de la baie de Disko, et le Pays de l'Est (Eystribyggð), dans la péninsule de Kangerlussuaq.

Érik le Rouge s'est installé dans le Pays de l'ouest et a établi une ferme nommée Brattahlíð. Il y aurait cultivé la terre et élevé du bétail. Selon les informations qui nous sont parvenues, son domaine aurait constitué un centre de vie important pour la communauté locale.

Reconstitution de la maison d'Érik le Rouge, près du village de Qassiarsuk

(Domaine public)

Intérieur de la maison

(Domaine public)

Les colons scandinaves du Groenland se sont distingués par l'exploitation des ressources naturelles telles que les peaux d'animaux et l'ivoire de morse. Ils exportaient ces produits en Europe avec succès.

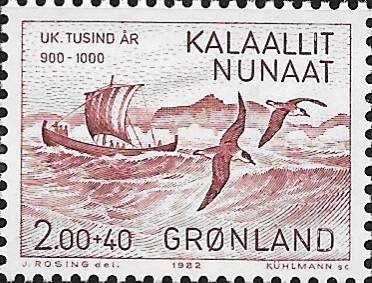

Érik le Rouge arrive au Groenland

Le timbre-poste ci-dessous représente l'arrivée d'Érik le Rouge au Groenland. Ce moment clé de l'histoire du Groenland illustre l'audace et l'esprit d'exploration des navigateurs scandinaves au Moyen Âge, qui ont repoussé les limites de leur époque pour découvrir de nouvelles terres :

Érik le Rouge naviguant vers le Groenland

Monochrome rouge brun

Émis le 2 août 1982

La surtaxe de 40 øre était destinée à la Maison culturelle de Julianehab (Qaqortoq)

L'illustration montre un knörr, identifiable par sa voile rayée et sa proue finement sculptée, caractéristiques des navires scandinaves du Xe siècle. L'équipage à bord incarne le courage inébranlable et l'esprit de solidarité de ces aventuriers qui bravaient les mers.

La mer agitée représente les défis de la navigation dans l'Atlantique Nord au Xe siècle. Les vagues, créent une impression de mouvement et de turbulence. Les oiseaux marins, représentés en plein vol, peuvent symboliser la liberté dans ce paysage rude et aventureux.

La terre qui se profile à l'arrière-plan est probablement une côte du Groenland. Elle laisse deviner un paysage austère, inhospitalier et mystérieux.

Même si les colons scandinaves ont réussi à s'établir de façon durable au Groenland, le quotidien y était loin d’être facile. Les hivers étaient longs et rigoureux et la terre, loin d’être aussi verte que le nom du pays le suggérait, était plutôt difficile à cultiver.

Malgré les nombreux défis rencontrés, les colonies scandinaves du Groenland ont prospéré durant l'époque médiévale, témoignant d’un héritage fascinant d’adaptation et de résilience face à un environnement hostile.

XIe siècle : les Inuits au Groenland

Le peuple inuit, également connu sous le nom de culture de Thulé, est arrivé au Groenland aux alentours de l'an 1000 de notre ère. Ils ont progressivement remplacé les habitants de la culture de Dorset. S'étendant à travers différentes régions du Groenland, les Inuits ont fondé des communautés florissantes et adaptées aux conditions rigoureuses de l'Arctique.

Le mode de vie des Inuits était axé sur la chasse aux mammifères tels que les caribous, les phoques, les ours polaires et les baleines. Chaque partie de ces animaux était utilisée de manière ingénieuse pour assurer leur survie : la viande pour se nourrir, la graisse pour se chauffer, les peaux et fourrures pour se vêtir et les os pour fabriquer divers objets.

En hiver, les Inuits vivaient dans des structures circulaires faites de neige et de glace, appelées igloos. Ces habitations offraient une excellente isolation contre le froid. En été, ils construisaient des maisons faites de pierres et d'os de baleine, recouvertes de peaux de caribou ou de phoques.

Les Inuits ont su perfectionner les techniques de navigation et de pêche dans les eaux arctiques. Ils se déplaçaient avec des kayaks et des umiaqs, des embarcations ingénieusement construites en bois. Elles étaient recouvertes de peaux de phoque ou de baleine pour assurer leur solidité et leur flottabilité.

Pour la chasse, les Inuits fabriquaient des harpons et des lances en os et en ivoire de morse, des outils essentiels pour capturer leurs proies avec précision et efficacité.

Dans un extrait fascinant de la Saga d’Érik le Rouge, une scène dépeint la rencontre entre des Inuits et des Scandinaves groenlandais. Cette rencontre s'est déroulée sur une terre du Canada que les Scandinaves groenlandais avaient découverte :

Quand arriva le printemps, ils virent tôt un matin une grande quantité de peaux de phoques [kayaks] qui passait au sud devant le cap ; il y en avait tant que la baie semblait semée de morceaux de charbon. Dans chaque peau de phoque, quelqu’un agitait un bâton.

Ils levèrent alors leurs boucliers et lorsqu'ils se rencontrèrent ils conclurent un échange entre eux. Ce peuple voulait surtout avoir des étoffes rouges. Ils offraient des peaux et des fourrures grises. Ils voulaient aussi acheter des épées et des lances, mais cela fut interdit par Karlsefni et Snorri.

Les Skrælingar prenaient des étoffes rouges de la longueur d'un manteau [spannarlangt] contre des peaux non tannées et les attachaient autour de leur tête.[3]

Le terme « skraeling » renvoie à des connotations de sauvagerie, d'ignorance et d'infériorité culturelle. Ce mot traduit la perception des Scandinaves des inuits, dont le mode de vie et la culture étaient très différents des leurs.

Il est plus que probable que des rencontres similaires aient eu lieu au Groenland, bien qu'ils n'aient pas été documentés. Les textes islandais révèlent que la proximité des Scandinaves et les Inuits au Groenland a été marquée par des échanges et parfois des conflits.

Les Inuits et la chasse à la baleine

Le timbre-poste ci-dessous montre une scène saisissante d'une chasse à la baleine. Il met en avant la symbiose qui unissait les Inuits à leur environnement naturel :

Inuits capturant une baleine

Monochrome brun rouge

30 septembre 1982

L'illustration présente une baleine qui émerge de l’eau, probablement une baleine à bosse. Les éclaboussures autour de l'animal suggèrent son ampleur et l'intensité de la situation.

En arrière-plan, on aperçoit un groupe de chasseurs inuits dans une embarcation. Ils pagaient vers la baleine, armés d’un harpon. Cet outil leur permet une maniabilité essentielle pour garantir l'efficacité de leur prise.

Derrière les chasseurs, on aperçoit ce qui semble être des iceberg. Ces derniers sont des éléments incontournables du paysage arctique et leur présence souligne l'environnement dans lequel les Inuits vivent et chassent.

Les Inuits sont des peuples qui ont su s’adapter avec ingéniosité aux conditions de l'Arctique. On peut admirer leur aptitude à tirer parti des ressources de leur environnement pour s'épanouir dans l'un des milieux les plus inhospitaliers de la planète.

XIIe siècle : un évêché au cœur du Groenland

Au début du XIIe siècle, les Scandinaves du Groenland cherchèrent à renforcer l'organisation de leur société en s'inspirant des modèles qui prévalaient dans leur pays d'origine :

Une fois, Sokki fit convoquer un þing [assemblée] et représenta aux gens qu’il voulait que le pays ne restât plus sans évêque et que tous les gens du pays contribuent à faire instituer un siège épiscopal. Tous les boendr [membres de l’assemblée] acceptèrent cela.[4]

La création d'un évêché permettre aux habitants de mieux administrer l'organisation sociale et d’établir des liens plus solides avec les autorités de la Norvège.

L'évêché de Garðar (aujourd’hui Igaliku) fut fondé en 1124 dans le Pays de l’est. La construction d'une cathédrale fit de Garðar, la « capitale » des colonies groenlandaises. Selon les informations qui nous sont parvenues, cet édifice mesurait 27 mètres de long sur 16 m de large. Cette cathédrale de Garðar a été dédiée à saint Nicolas, patron des marins et des voyageurs.

Le christianisme devint ainsi la religion dominante dans les colonies scandinaves du Groenland. Le premier évêque, Arnald, occupa cette fonction de 1124 à 1150, sous l’autorité de l’Église norvégienne.

Jón Árnason fut le troisième évêque de Garðar. Il mourut en 1209 et fut enterré dans la chapelle nord de la cathédrale. En 1926, lors de fouilles archéologiques sur ce site, des ossements humains, un anneau épiscopal et une crosse épiscopale en ivoire de morse furent découverts. Les chercheurs pensent qu’il s’agit des restes de l’évêque Jón Árnason.

Ossements, anneau et crosse épiscopale de l'évêque Jón Árnason

Attribution : Christian Bickel, CC BY-SA 2.0

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Kbh_Mus_Bischof_Gardar.jpg

Vers 1300, l'église de Hvalsey a été construite à environ 30 kilomètres au sud-est de la cathédrale de Garðar. Ce bâtiment est célèbre pour être l'une des structures religieuses les mieux conservées du Groenland médiéval.

Ruines de l'église de Hvalsey

L'évêque Jón Árnason

Le timbre-poste ci-dessous est une représentation du domaine de l'évêque Jón Árnason. Il rend hommage à cette figure qui a marqué son époque par ses contributions à la spiritualité et à l'éducation des habitants scandinaves du Groenland :

La maison et les dépendances de l'évêque Jón Árnason

Monochrome bleu foncé

30 septembre 1982

L'illustration montre un ensemble de bâtiments disposés près d'une maison principale. Les constructions sont en bois et présentent les caractéristiques de l'architecture scandinave de l'époque. L'ensemble comprenait une maison principale, des granges, une étable, une forge, un fournil et des dépendances pour les servants et les esclaves.

Dans le coin supérieur droit, on retrouve la crosse épiscopale découverte lors des fouilles archéologiques sur le site de la cathédrale de Garðar. Sa sculpture témoigne d’une grande maîtrise dans le travail de l'ivoire de morse, un matériel prisé à cette époque pour sa texture lisse, sa couleur claire et sa capacité à être finement sculpté.

Aujourd'hui, les vestiges des édifices religieux de cette époque restent un témoignage puissant du rôle central qu'a joué l'Église dans cette société médiévale en marge de l'Europe.

XIIIe siècle : l’annexion du Groenland par le royaume de Norvège

En 1261, le Groenland passa sous la souveraineté du royaume de Norvège, marquant une étape importante dans la politique d’expansion maritime du roi Hákon IV. Cette domination norvégienne sur le Groenland résultait de plusieurs facteurs :

- l’isolement croissant des colonies scandinaves ;

- la perte d'autonomie de ces colonies ;

- les conditions de vie difficiles pour les habitants ;

- la pression exercée par la Norvège pour établir son autorité sur le territoire ;

- la nécessité pour les habitants du Groenland d’obtenir le soutien de la couronne norvégienne pour leur survie économique.

Un texte écrit vers 1250 pour le roi Hákon IV et son fils Magnus donne des informations sur la vie au Groenland à cette époque :

[…] au Groenland, c'est ainsi, comme vous le savez probablement, que tout ce qui vient d'autres pays est cher, car cette terre est si éloignée des autres pays que les hommes la visitent rarement. Et tout ce qui est nécessaire pour améliorer la terre doit être acheté à l'étranger, tant le fer que tout le bois utilisé dans la construction des maisons.[5]

Plus loin, le texte mentionne un détail frappant qui reflète l'isolement et la pauvreté généralisée du pays :

Quant à savoir si un type quelconque de céréales peut y pousser, je crois que le pays en tire peu de profit. Et pourtant, il y a des hommes parmi ceux qui sont considérés comme les plus riches et les plus en vue qui ont essayé de semer des céréales à titre d'expérience ; mais la grande majorité des habitants de ce pays ne savent pas ce qu'est le pain, n'en ayant jamais vu.[6]

L’intégration officielle du Groenland dans le royaume de Norvège n’a pas amélioré la vie quotidienne des habitants Scandinaves des colonies. Les conditions climatiques difficiles, les ressources limitées et l'isolement du territoire sont demeurés des défis majeurs dans la vie quotidienne de ces personnes depuis leur installation sur le territoire.

La colonie du Pays de l’Est, en particulier, a connu un déclin bien avant l’intégration du Groenland à la Norvège. Ce déclin résultait de l'épuisement des terres et de la difficulté d'assurer une subsistance stable pour les habitants.

La mainmise du royaume de Norvège sur le Groenland n’a pas eu d’influence significative sur les Inuits groenlandais. Leur mode de vie est resté pratiquement inchangé, centré sur la chasse et la pêche. Leurs relations avec les Scandinaves se limitaient à un certain degré de commerce et d'échanges.

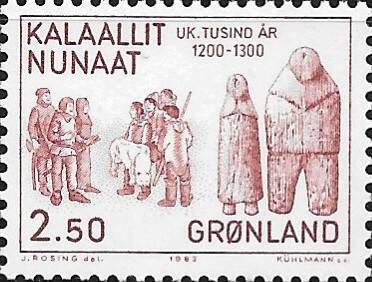

Les poupées en bois inuites

Des poupées en bois datant du XIIIe siècle ont été découvertes lors de fouilles archéologiques dans des habitations inuites traditionnelles au nord du Groenland.

Ces poupées avaient une fonction essentielle dans l'éducation des enfants inuits. Ils leur permettait d'apprendre les compétences liées à leur survie dans leur environnement. Ces objets constituaient également un moyen efficace pour transmettre les valeurs culturelles de leur société.

Pour les jeunes filles inuites, habiller ces poupées constituait aussi un apprentissage des techniques de couture. En effet, couper et assembler les peaux et les fourrures étaient des savoir-faire essentiels pour la survie des Inuits.

Le timbre-poste ci-dessous montre des Inuits échangeant des biens avec les colons Scandinaves :

Les poupées en bois inuites

Monochrome rouge

15 septembre 1983

Bien que séparés par des cultures distinctes, les Inuits et les Scandinaves ont développé des relations d'échanges fondés sur une entente mutuelle. Les Inuits offraient des fourrures, du poisson, de l'ivoire de morse, de la graisse de phoque et des objets sculptés dans des os.

En retour, les Scandinaves fournissaient des outils en métal, des tissus et des vêtements, des objets en cuivre ou en fer, etc.

À droite, on retrouve des poupées en bois, typiques de celles découvertes lors des fouilles archéologiques. Les formes simples de ces poupées soulignent leur fonction éducative et leur lien avec les traditions de survie des Inuits.

Après l'intégration du Groenland dans le royaume de Norvège, les colons scandinaves ont continué à être confrontés aux conditions de vie difficiles que présentait l'environnement arctique.

En revanche, cette intégration n'a pas eu d'impact significatif sur les communautés inuites, dont le mode de vie inchangé. La présence d'objets culturels, tels que les poupées en bois du XIIIe siècle, témoigne de la préservation de leurs traditions et de leur savoir-faire, qui se transmettaient de génération en génération.

XIVe siècle : le Groenland et l’union de Kalmar

En 1380, une union fut formée entre le Danemark et la Norvège. Bien que les deux royaumes aient conservé des institutions distinctes, la politique et l'administration étaient largement dominées par le Danemark. La position du Danemark en Europe se trouva renforcée, tandis que la Norvège allait être de plus en plus marginalisée.

L'union de Kalmar, signée en 1397, allait plus loin en unifiant politiquement les royaumes du Danemark, de Norvège et de Suède, dans le but de renforcer l'unité scandinave face aux menaces extérieures.

Union de Kalmar

(Domaine public)

Bien que le Groenland ait théoriquement été placé sous l'autorité des royaumes scandinaves lors de l'union de Kalmar, l'influence de ces derniers sur le territoire est restée faible. Leurs priorités étaient tournées vers les affaires politiques et économiques internes, laissant le Groenland largement isolé.

Si l'union avait consolidé temporairement les royaumes scandinaves, elle n'a pas réussi, toutefois, à résoudre les tensions qui existaient depuis des décennies entre ces pays. Ces tensions finirent par conduire à la dissolution de l'union de Kalmar au début du XVIe siècle, marquant ainsi la fin de cette tentative d'unité politique.

Les momies de Qilakitsoq

Le 9 octobre 1972, alors qu’ils chassaient dans la péninsule de Nuussuaq sur la côte ouest du Groenland, les frères danois Hans et Jokum Grønvold firent une découverte saisissante. Alors qu’ils étaient dans une montagne, quelques pierres plates qui se détachaient de la terre avaient attiré leur attention :

« J'ai ramassé une des pierres et j'ai alors pu voir qu'il y avait des gens sous les pierres. J'ai regardé un peu autour de moi et j'ai pu constater qu'ils étaient très bien conservés. Ils n'étaient ni pourris ni détériorés », explique Hans Grønvold au téléphone depuis Uummanaq [en octobre 2022]. [7]

Ces « gens » étaient des momies inuites, dont les corps avaient été préservés pendant plusieurs siècles. Dans une sorte de caveau fermé par des pierres, les momies étaient empilées les unes sur les autres et réparties en deux groupes. Elles comprenaient les corps de six femmes et de deux enfants, dont un bébé d'environ six mois. La datation au radiocarbone a estimé que leur décès aurait eu lieu vers la fin du XIVe siècle.

La momie du bébé inuits retrouvé à Qilakitsoq est conservée au Musée national de Nuuk

(Domaine public)

Ces corps momifiés étaient entièrement vêtus d'habits inuits, recouverts avec des peaux de phoque et rembourrés avec des peaux d’animaux, de l’herbe et des pierres plates. Il semblerait qu’ils aient été des habitants de Qilakitsoq, un ancien établissement inuit situé sur la péninsule de Nuussuaq.

Les momies furent envoyées à Copenhague pour des études approfondies. Celles-ci ont permis de fournir des informations précieuses sur le mode de vie des Inuits. En 1982, les momies ont été rapatriées au Groenland dans le cadre du retour des objets culturels groenlandais.

Le timbre-poste ci-dessous présente l'habillement des Inuits tels qu'ils figuraient sur les momies de Qilakitsoq :

Momie inuite

Monochrome brun

15 septembre 1983

L'habillement des Inuits était conçu pour résister aux rigueurs du climat arctique. Leurs combinaisons en peau d’animaux et leurs bottes offraient une protection optimale pour affronter le froid.

À droite, on retrouve une reproduction fidèle du bébé momifié découvert dans la péninsule de Nuussuaq. Il est figuré dans une posture légèrement repliée avec les bras contre son corps. Les traits de son visage sont doux et ses yeux relativement grands.

L’ensemble de la représentation communique un sentiment de calme et de fragilité, mettant en avant la préservation du corps du bébé à travers les siècles.

Au cours du XIVe siècle, les colonies médiévales groenlandaises connurent un déclin en raison des conditions difficiles qui sévissaient au Groenland à cette époque. Les liens entre le Groenland et la Norvège se sont affaiblis et l'évêché a cessé d'exister en tant qu'entité fonctionnelle. Les chercheurs situent vers 1400 la disparition complète des Scandinaves au Groenland.

Le grand silence du Groenland

Le « grand silence » dans l’histoire du Groenland correspond principalement à la période comprise entre le XVe siècle et le début du XVIIIe siècle. Cette époque a été marquée par les caractéristiques suivantes :

1. La disparition des colonies scandinaves

Bien que les Scandinaves aient été capables de vivre au Groenland pendant les siècles du Moyen Âge, leurs colonies ont disparu au cours du XVe siècle. Le sort de ces habitants n'est pas réellement connu : certains pensent qu’ils sont morts à cause des conditions de vie devenues trop difficiles ; d'autres suggèrent qu'ils se seraient intégrés aux Inuits.

Certains estiment encore que les Scandinaves auraient été tués lors de confrontations avec les Inuits. Leur disparition pourrait encore résulter de facteurs combinés. Quoi qu’il en soit, la disparition des habitants Scandinaves a marqué la fin d'une époque dans l’histoire du Groenland et a ouvert la voie à un oubli relatif de ce territoire en Europe.

2. L'arrivée du Petit âge glaciaire

Le Petit Âge glaciaire, qui s'est étendu du XIVe au XIXe siècle, a entraîné une période de refroidissement climatique significatif au Groenland. Les chercheurs estiment que le Groenland a connu un refroidissement moyen de environ 1 à 2°C.

Même si cela peu sembler peu, ce refroidissement a entraîné des hivers plus longs, des étés plus courts et des périodes de gel plus prolongées. Le Petit Âge glaciaire a eu des conséquences indéniables sur les sociétés humaines, réduisant les faibles ressources agricoles disponibles et rendant les conditions de vie générales plus difficiles.

Les régions arctiques demeurant plus sensibles aux changements climatiques, l'impact du Petit Âge glaciaire a été plus marqué au Groenland. Cela a entraîné indéniablement une réduction de la capacité de subsistance selon le mode de vie européen.

3. Le manque de communications et d'explorations

Au cours des siècles de la Renaissance, les informations sur le Groenland se sont raréfiées et la région n'a attiré que peu d'attention de la part des puissances maritimes européennes.

La Norvège, qui avait été le principal gestionnaire du territoire groenlandais, s’est retrouvée unie avec le Danemark et a perdu toute initiative en matière de politique coloniale. Les expéditions de ravitaillement, essentielles à la survie des colonies, sont devenues de plus en plus rares et ce fait a contribué à la perte de contact du Groenland avec l’Europe.

4. La présence des Inuits

Les Inuits, quant à eux, ont poursuivi leur mode de vie traditionnel en se déplaçant sur le territoire selon les saisons et les ressources disponibles. Leur capacité à tirer profit des ressources locales, tout en maintenant un équilibre fragile avec leur environnement, témoigne de

Le Groenland demeurant largement en dehors des réseaux européens, leurs contacts avec les Européens sont restés marginaux.

5. Le manque de textes écrits

Enfin, le manque de textes et de documents historiques durant cette période complique la compréhension de la vie au Groenland durant le grand silence. Les rares mentions de cette époque viennent principalement de récits européens dispersés, qui offrent des indices précieux mais fragmentaires sur cette période de l’histoire groenlandaise.

Des informations ont cependant percé le grand silence, ouvrant une fenêtre sur des événements qui ont marqué l'histoire du Groenland durant cette période.

R. Simard

Références

[1] Belga, AFP, 13 mars 2025, https://www.7sur7.be/monde/assez-c-est-assez-levee-de-boucliers-au-groenland-face-a-trump-qui-juge-que-lannexion-va-arriver~a1cb5b9e/

[2] Eiríks saga rauða, chap. II, https://www.heimskringla.no/wiki/Eiríks_saga_rauða (traduction avec OpenAI).

[3] Eiríks saga rauða, chap. XI.

[4] Dit des Groenlandais (Groenlendinga Tháttr), Sagas islandaises, textes traduits, présentés et annotés par Régis Boyer, 1987, Éditions Gallimard, coll. Pléïade, p. 376-388.

[5] The king's mirror (Speculum regale-Konungs skuggsjá) traduit du vieux norvégien par Laurence Marcellus Larson, 1917, New York American-Scandinavian Foundation, p. 141-144, https://archive.org/details/kingsmirrorspecu00konuuoft/mode/2up.

[6] The king's mirror…, p. 141-144.

[7] https://knr.gl/da/nyheder/hans-gr%C3%B8nvold-fandt-qilakitsoq-mumierne-vi-holdt-%C3%B8je-med-graven.

Ajouter un commentaire

Commentaires