La France d'Outre-mer : une série marquante de l'histoire postale française

Entre 1940 et 1945, la série philatélique La France d’Outre-mer a servi de support à la propagande coloniale. De l'invasion de la France à la Libération, ces trois timbres condensent les fractures et les espoirs d’une France déchirée par la guerre.

Derrière l'apparence banale des timbres-poste se cachent parfois des histoires extraordinaires. C'est le cas de la série « La France d’Outre-Mer », émise entre 1940 et 1945 :

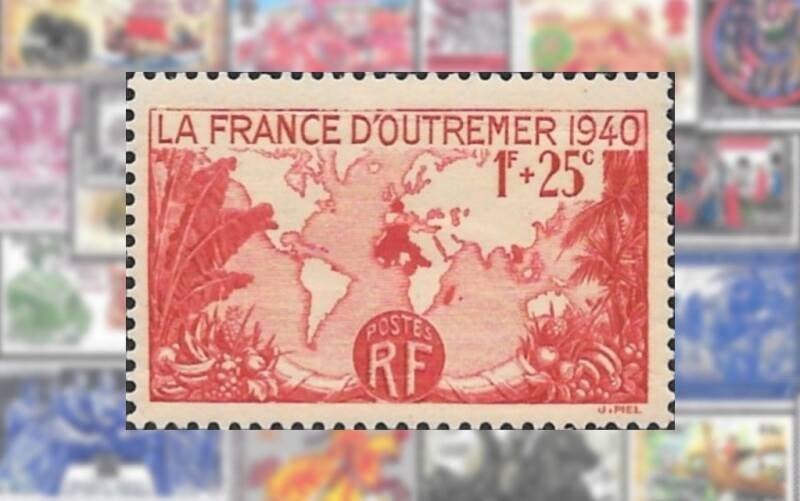

À première vue, rien de spécial ne semble véritablement singulariser ces trois timbres-poste : une carte du monde centrée sur l'empire colonial français, un décor tropical et des cornes d'abondance. Pourtant, derrière leurs motifs anodins, ces timbres-poste portaient des messages politiques puissants et des charges émotionnelles intenses.

Pendant que la métropole s'effondrait sous l'envahisseur allemand, les colonies françaises sont devenues le dernier espoir d'une souveraineté en exil.

La série La France d'Outre-mer raconte la Seconde Guerre mondiale sous un angle unique : celui d'une France qui s'est battue pour sa survie depuis ses territoires d'outre-mer.

Pour comprendre la portée symbolique de ces trois timbres-poste, il faut d'abord se plonger dans le lieu où ils ont été conçus : l'Atelier du Timbre de Paris.

L’Atelier du Timbre de Paris

Paris, années 1930 : l’Atelier du timbre, boulevard Brune, où fut gravée et imprimée la série La France d’Outre-mer.

Les jeunes graveurs et apprentis y perfectionnaient leur savoir-faire sous la supervision des artisans chevronnés, perpétuant ainsi un métier d’art complexe et minutieux.

Les employés de l'Atelier du Timbre recevaient régulièrement la visite de fonctionnaires des Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT). Ces visites permettaient de vérifier que les créations philatéliques respectaient les consignes officielles, tant sur le plan technique qu’iconographique.

L’imagerie coloniale des timbres-poste de Jules Piel

Jules Piel est un graveur qui a travaillé pour l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones de 1928 à 1955 :

Paris, vers 1940 : le graveur Jules Piel à sa table de travail dans l’Atelier du timbre.

Cet artiste a réalisé des timbres-poste qui ont marqué l'histoire de la France à travers des images graphiquement raffinées. Son style, rigoureux et clair, combinait précision du trait et équilibre des compositions.

En 1937, une critique le saluait comme un artiste « dont le talent contribue à faire sortir enfin de la médiocrité la production postale de ces dernières années ».[1]

Les timbres gravés par Jules Piel sont minimalistes, mais d’une grande efficacité. La carte qu'il a conçue pour la série La France d'Outre-mer est idéologique plutôt que géographique : les possessions françaises sont mises en valeur grâce à de subtils jeux d’ombrage et d’encrage.

La France impériale y apparait comme une évidence, une présence spatiale et politique affirmée à travers les continents :

La partie inférieure de la carte est occupée par une frise végétale richement détaillée. Elle est disposée de manière symétrique de part et d’autre du médaillon central et des cornes d'abondance. Cet ensemble illustre l’exubérance et la diversité naturelle des colonies françaises.

Les lignes autour des éléments naturels sont nettes et précises. La texture des feuilles et des fruits est rendue avec une grande clarté et permet de distinguer les formes spécifiques de chaque élément.

Cette représentation soutient une vision paternaliste de la France métropolitaine, gardienne d’un empire fertile, exotique et généreux.

Affiches coloniales et propagande de l’Empire français

Cette vision de l'Empire colonial trouvait un écho dans les affiches destinées à montrer la grandeur de l'impérialisme français. L'affiche suivante, réalisée en 1930 par Bernard Milleret, présente les colonies comme une mission de paix et de civilisation :

(Domaine public)

On y voit une grande carte du monde centrée sur l’empire colonial français. Un rayon lumineux part de la métropole et se diffuse vers les territoires colonisés. Ceux-ci sont ornées de silhouettes d’indigènes aux poses stéréotypées.

Le détail ci-dessous montre cette connexion entre la France métropolitaine et ses colonies d'Afrique :

- Depuis 1848, l'Algérie était organisée en trois départements français (Alger, Oran, Constantine), considérés comme faisant partie intégrante de la France. Cette égalité était toutefois trompeuse : les européens présents dans ces départements avaient la citoyenneté pleine et entière, tandis que la majorité de la population locale demeurait soumise au Code de l’indigénat, sans droits politiques équivalents ;

- Le Maroc et la Tunisie étaient placés sous domination française tout en conservant une apparente autonomie. Le bey en Tunisie et le sultan au Maroc continuaient d’occuper leurs trônes, mais la France dirigeait leurs administrations, leurs armées et leurs économies [2] ;

- L’Afrique-Occidentale Française (AOF) regroupait plusieurs colonies de l’ouest africain : le Sénégal, le Mali (alors appelé Soudan français), la Côte d’Ivoire, le Bénin (Dahomey), le Niger ou encore la Guinée. Sa capitale était Dakar et cet ensemble constituait la plus grande fédération coloniale française en Afrique ;

- L’Afrique-Équatoriale Française (AEF) rassemblait les colonies du centre de l’Afrique : le Gabon, le Congo, la Centrafrique (Oubangui-Chari) et le Tchad. Sa capitale était Brazzaville. Cet ensemble était plus enclavé et moins développé que l’AOF.

Dans le coin inférieur droit de l'affiche, on peut lire : «C'est avec 76 900 hommes que la France assure la paix et les bienfaits de sa civilisation à ses 60 millions d'indigènes ».

À l'instar des autres outils de propagande, cette affiche présente l'occupation coloniale française comme une action bienveillante et pacifique, entreprise pour le bien des populations locales.

L’Empire colonial français et la IIIe République : entre mission civilisatrice et domination

Sous la IIIe République (1870-1940), la France s’était lancée avec ardeur dans la conquête coloniale. De l’Afrique du Nord aux savanes d’Afrique noire, des rivages d’Indochine aux archipels du Pacifique, le drapeau tricolore s’était étendu sur des territoires toujours plus vastes.

L’Outre-mer : d’un espace lointain à une catégorie géopolitique

C’est dans ce contexte qu’apparut et se diffusa le concept « outre-mer ». Ce terme, qui désignait jusque-là des terres qui se trouvait simplement « au-delà des mers », prit une nouvelle signification : il désignait des parties intégrantes de la France, rassemblées dans un même ensemble géopolitique.

Parler de « France d’Outre-mer » permettait de donner une unité à cette mosaïque de terres et de présenter l’Empire colonial comme le prolongement naturel de la métropole. Ainsi, la France n’était plus seulement une nation européenne, mais une puissance mondiale, présente sur tous les continents.

La coquille typographique des timbres-poste La France d’Outre-mer

Un détail intéressant est à observer concernant la série philatélique. Sur les timbres de 1940 et 1941, le mot « outremer » est écrit sans trait d’union, contrairement à la forme correcte « Outre-mer » :

« Outremer » en un seul mot désigne un bleu profond et intense ; « outre-mer » en deux mots fait référence à des territoires situés « au-delà des mers » par rapport à un pays donné.

Cette erreur, restée non corrigée pendant deux émissions successives, a été discrètement rectifiée sur le timbre de 1945.

La création de l’Armée coloniale française en 1900

Dans les colonies, les Français détenaient le pouvoir et les richesses, tandis que la majorité des peuples colonisés demeurait soumise et privée de droits politiques.

C'est en 1900 que la France a transformé ses anciennes troupes de marine en une armée coloniale officielle. Ces unités, jusque-là rattachées à la Marine, sont passées sous l’autorité du ministère de la Guerre, afin de répondre aux besoins croissants de l’expansion coloniale.

Cette armée regroupait à la fois des soldats venus de métropole et des troupes indigènes recrutées dans les colonies.

Les autorités françaises encourageaient vivement les Français de la métropole à s’enrôler dans l’Armée coloniale. Comme le montre la brochure ci-dessous, les campagnes de recrutement exaltaient l’exotisme des terres lointaines, le prestige des uniformes et l’honneur de porter les armes au service de la nation :

France, années 1930 : brochure de recrutement pour les troupes coloniales, associant voyage, exotisme et service de l’Empire français.

(Domaine public)

Les troupes coloniales : un outil de propagande et de puissance militaire

Durant la Première Guerre mondiale, des dizaines de milliers de soldats venus des colonies avaient traversé les mers pour venir combattre en Europe. Dans les tranchées de la Somme ou de Verdun, leur courage et leurs sacrifices ont incarné la solidarité de l’Empire face au destin de la France.

Entre les deux guerres, l'Armée coloniale représentait un pilier important de la puissance militaire française. Déployées dans les garnisons d’Afrique, d’Asie et du Proche-Orient, elles assuraient à la fois le maintien de l’ordre à l’intérieur des colonies et la défense stratégique des territoires.

Dans la métropole, elles participaient aux défilés militaires, rappelant à l’opinion publique que l’Empire constituait une réserve de force et de sécurité pour la nation.

Le rôle de l'Armée coloniale dépassait toutefois la sphère strictement militaire ; les autorités en firent un puissant outil de propagande : aux expositions coloniales, dans les affiches de recrutement ou lors des cérémonies officielles, les « soldats d’Outre-mer » étaient mis en avant comme le symbole de la « France impériale » unie autour de la métropole.

La Seconde Guerre mondiale : l’Empire colonial au cœur du conflit

Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a plongé l’Europe dans le chaos. Très vite, l’Empire colonial français s'est trouvé directement impliqué dans ce conflit qui allait dépasser largement les frontières du continent.

Septembre 1939 : l’entrée en guerre de la France et la mobilisation de l’Empire

Le 1er septembre 1939, l’Europe s’embrasa : l’armée allemande franchit la frontière polonaise et envahit la Pologne. Le lendemain, les blindés allemands progressaient rapidement vers Varsovie, appuyés par l’aviation.

Septembre 1939 : l'invasion de la Pologne par l'armée du Troisième Reich.

(Domaine public)

La résistance polonaise a été courageuse, mais totalement dépassée par la brutalité de cette offensive.

Face à l’invasion de la Pologne, la France et le Royaume-Uni adressèrent à Berlin un ultimatum exigeant le retrait immédiat des troupes allemandes. Resté sans réponse, cet avertissement conduisit les deux pays, le 3 septembre, à déclarer la guerre contre l'Allemagne.

Dès lors, l’Empire colonial français fut appelé à devenir un rempart vital : une vaste campagne de mobilisation fut organisée dans l’ensemble de ces territoires.

Afin de rallier les troupes coloniales à la cause métropolitaine, le ministre des Colonies, Georges Mandel, avait rappelé avec force les enjeux de ce conflit : « Une victoire allemande constitue le plus grand danger que les peuples de couleur aient encouru depuis l’abolition de l’esclavage. » [3]

En invoquant la mémoire de l’esclavage, les autorités cherchaient à obtenir la loyauté des colonisés, tout en détournant leur attention des contradictions d’un empire qui proclamait la liberté tout en maintenant une domination profonde.

Le sort de la Pologne, démembrée en quelques semaines par l’Allemagne à l’ouest et par l’Union soviétique à l’est, a rappelé brutalement qu'un pacte, signé en août 1939, liait étroitement ces deux puissances.

L’attaque soviétique contre la Finlande : un avertissement pour l’Europe

Moscou avait exigé le déplacement de la frontière finlandaise et la cession de territoires stratégiques, afin d’assurer la sécurité de Leningrad face à une éventuelle offensive allemande. Helsinki refusa de céder à ces demandes, affirmant son indépendance et sa neutralité. Devant cette résistance, Joseph Staline décida de recourir à la force.

Contre toute attente, la Finlande opposa une résistance héroïque : dans les forêts enneigées, les soldats finlandais infligèrent de lourdes pertes à un adversaire infiniment plus nombreux. Cette lutte se révélait toutefois terriblement inégale et en mars 1940, la Finlande dut céder une partie de son territoire à l’Union soviétique.

En France, ce conflit éloigné résonna comme un signe inquiétant : nulle nation, aussi courageuse qu’elle fût, ne semblait à l’abri des appétits des grandes puissances.

La France d’Outremer 1940 : symbole d’une France en péril

En avril 1940, l’Europe fut secouée par l’opération Weserübung : en quelques jours, les troupes allemandes s’emparèrent du Danemark, qui capitula presque aussitôt. L'Allemagne se lança par la suite à l’assaut de la Norvège.

En France, ce fut un choc : cette offensive, destinée à contrôler les routes maritimes indispensables à l’acheminement du minerai de fer suédois, montrait que la guerre gagnait du terrain et que l’Ouest serait bientôt frappé à son tour.

Le 15 avril, dans une France suspendue entre attente et angoisse, le timbre-poste La France d'Outremer 1940 fit son apparition dans les bureaux de poste :

L’illustration interpelle la mosaïque des peuples des colonies, convoqués dans un message de cohésion. Cette représentation souligne l’espoir que cette immensité puisse servir de rempart face à l’effondrement qui menaçait alors la métropole.

Le choix de la couleur ne doit rien au hasard : le rouge orange vif évoque l’urgence et le feu qui couve. Il traduit l’image d’une nation qui puise dans ses terres lointaines l’énergie nécessaire pour affronter son destin.

En figurant sur les enveloppes du courrier destiné aux colonies, La France d’Outremer 1940 s’adressait à tous les coins de l’Empire, pour dire : « La France compte sur vous ! »

D’une valeur faciale de 1 franc, ce timbre comportait une surtaxe de 25 centimes reversée à la Croix-Rouge française. Par ce supplément, le timbre dépassait son rôle postal pour devenir un outil de mobilisation financière et morale au service de la nation.

La propagande coloniale et l’exaltation des soldats d’Outre-mer

Tandis que la guerre s’enlisait dans une attente incertaine, le gouvernement français organisa, au Grand Palais de Paris, le 2ᵉ Salon de la France d’Outre-mer :

Paris, mai 1940 : affiche officielle du 2ᵉ Salon de la France d’Outre-mer.

Par ses mises en scène spectaculaires, cette exposition exaltait la richesse économique de l’Empire et rappelait que celui-ci constituait une immense réserve d’hommes et de ressources au service de la République.

Des cartes postales, éditées pour l’occasion, mettaient en avant les soldats coloniaux et leur loyauté indéfectible envers la métropole :

Un officier, couvert de décorations, mène fièrement le 1er Régiment des tirailleurs annamites (centre du Vietnam), symbole de la fidélité des peuples coloniaux à la France en danger.

(Domaine Public)

Des soldats africains et des tirailleurs métropolitains portent fièrement un drapeau régimentaire français.

(Domaine public)

Mai-juin 1940 : l’invasion allemande et l’effondrement de la France

Le 10 mai 1940, à l’aube, l’Allemagne lança une offensive massive sur les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Les avions grondaient dans le ciel, les blindés déferlaient sur les routes : c’était le début de la campagne de l’Ouest.

Les états-majors français et britanniques s’attendaient à un assaut frontal contre la ligne Maginot. Mais les Panzerdivisionen percèrent à travers les forêts épaisses et les reliefs sous-estimés des Ardennes.

Rapidement, les blindés allemands franchirent la Meuse. Le 14 mai, les Pays-Bas capitulèrent après le terrible bombardement de Rotterdam. Deux semaines plus tard, ce fut au tour de la Belgique de succomber.

Rotterdam, 14 mai 1940 : ruines du centre-ville après le bombardement allemand qui força les Pays-Bas à capituler.

(Domaine public)

Des millions de femmes, d’enfants et de familles entières s’étaient rués sur les routes. Des colonnes de charrettes, d’automobiles et de bicyclettes paralysaient l’arrivée des renforts et désorganisaient la logistique militaire.

En juin, la Wehrmacht franchit la Somme puis l’Aisne et balaya les dernières lignes de défense françaises. Dans un contexte de panique généralisée, les autorités cherchèrent à préserver ce qui pouvait l’être encore : l’or de la Banque de France fut évacué in extremis vers l'Amérique du Nord et l’Afrique, tandis que de nombreux documents officiels furent détruits afin qu'ils ne tombent pas aux mains des Allemands.

Incapable de se défendre, Paris fut déclarée ville ouverte le 13 juin, afin d’éviter les pires destructions. Le lendemain, les troupes allemandes défilaient dans une capitale vidée de ses habitants.

Paris, juin 1940 : le drapeau nazi flotte sur l’Arc de Triomphe après l’entrée des troupes allemandes dans la capitale française.

(Domaine public)

18 juin 1940 : l’appel du général de Gaulle et le rôle vital des colonies

Replié à Bordeaux, le gouvernement français se trouvait entre deux visions irréconciliables : certains ministres, menés par le maréchal Pétain, appelaient à l’armistice, estimant que la guerre était perdue ; d’autres, dont le général Charles de Gaulle, refusaient la reddition.

Le général de Gaulle, alors sous-secrétaire d’État à la Défense, proposa un plan audacieux : transférer le gouvernement en Afrique du Nord et poursuivre la lutte depuis les territoires de l’Empire. Cette idée fut rejetée par une majorité, car elle était perçue comme un abandon de la souveraineté métropolitaine.

Le Premier ministre Paul Reynaud remit sa démission le 16 juin. Le président Albert Lebrun nomma aussitôt le maréchal Pétain à la tête du gouvernement. Le lendemain, le héros de Verdun annonçait son intention de demander l’armistice.

Dans le tumulte de ces événements, le général de Gaulle avait pris l’avion pour Londres, accompagné de son aide de camp le lieutenant Geoffroy de Courcel. Le général obtint immédiatement le soutien de Winston Churchill.

Le 18 juin, à 22 heures, la voix du général de Gaulle s'élevait sur les ondes de la BBC. D’une voix ferme, il s’adressait ainsi aux Français :

Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd’hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! (De Gaulle, 18 juin 1940)

Londres, 18 juin 1940 : le général de Gaulle lance son appel sur les ondes de la BBC, exhortant les Français à poursuivre le combat.

(Domaine public)

Il invitait les Français à regarder ailleurs, au-delà de la France vaincue, vers ce qu’il considérait comme l’ultime bastion de la souveraineté française, l’Empire colonial :

Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle.

Alors que la métropole s’effondrait, l’Empire devenait une planche de salut. Avec ses ports, ses bases militaires, ses ressources et ses hommes, cet ensemble d’outre-mer représentait, à ses yeux, la continuité de la France.

C’est sur ce socle que Charles de Gaulle fonda la France Libre, embryon de la Résistance française extérieure.

Vichy et la propagande coloniale : l’Empire comme enjeu stratégique

Tandis que le général de Gaulle lançait son appel à la résistance depuis Londres, une autre voix s’imposait en France sur les ondes de la Radio Nationale. Héros vénéré de la Grande Guerre, le maréchal Pétain incarnait pour beaucoup la sagesse et la stabilité.

Dans un discours solennel prononcé le 20 juin, le maréchal cherchait à donner un sens à l’impensable. Il ne tenta pas de nier l’échec ; il l’assuma, en l’expliquant. Mais ses mots dépeignaient une France affaiblie, presque condamnée par sa propre évolution :

Dès le 13 juin, la demande d'armistice était inévitable. Cet échec vous a surpris. Vous souvenant de 1914 et de 1918, vous en cherchez les raisons. Je vais vous les dire. […] Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés, voilà les causes de notre défaite. (Pétain, 20 juin 1940)

Le 22 juin 1940, dans une clairière de la forêt de Compiègne, le maréchal signait la reddition de la France. L’humiliation des Français a été symbolique, voulue par Adolf Hitler. L’armistice entra en vigueur trois jours plus tard.

Le 24 juin, un autre armistice est signé entre la France et l’Italie fasciste. Cette reddition mettait fin aux combats sur le front alpin et complétait celui conclu deux jours plus tôt avec l’Allemagne.

Ces accords marquèrent un tournant décisif : la France métropolitaine serait désormais coupée en deux : au nord et à l’ouest s’étendait une zone sous contrôle direct de l’armée allemande, une zone dite « occupée » ; au sud subsistait une zone « libre », administrée par le gouvernement du maréchal Pétain installé à Vichy.

France, 1940-1944 : carte de la division du pays entre la zone occupée et la zone libre. Y figurent également les zones annexées au Reich allemand et celles sous contrôle italien.

(Domaine public)

Le maréchal Pétain justifie l’armistice et appelle à une « Révolution nationale »

Le 25 juin 1940, le maréchal tentait de justifier la capitulation en invoquant la nécessité d’épargner ce qui pouvait encore l’être : l’Empire, l’avenir de la nation française et une certaine idée de la continuité française sous la domination allemande :

Les conditions auxquelles nous avons dû souscrire sont sévères. Une grande partie de notre territoire va être temporairement occupée. […] Nos armées devront être démobilisées, notre matériel remis à l'adversaire, nos fortifications rasées, notre flotte désarmée dans nos ports. (Pétain, 25 juin 1940)

Il mettait en garde la nation contre un risque plus grand encore : celui de voir l’Empire colonial sombrer à son tour dans la tourmente. À ses yeux, prolonger la guerre hors de la métropole serait un sacrifice inutile et menacerait l’unité de cet Empire qu’il prétendait vouloir préserver à tout prix :

Vous étiez prêts à continuer la lutte. Je le savais. La guerre était perdue dans la métropole. Fallait-il la prolonger dans les colonies ? […] Je n'ai jamais été moins soucieux de nos colonies que de la métropole. L'armistice sauvegarde le lien qui l'unit à elles […]

Le maréchal invitait les Français à une « Révolution nationale » fondée sur un retour à la discipline, qu'il présentait comme la seule voie possible pour la reconstruction du pays :

Un ordre nouveau commence. […] Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est à un redressement intellectuel et moral que, d'abord, je vous convie.

Cette affiche de propagande vichyste illustre parfaitement cette idée de révolution voulue par le maréchal Pétain :

À gauche, une maison effondrée sous le poids de mots accusateurs, tels que « paresse », « parlement », « capitalisme » ou encore « juiverie », symbolise la République honnie et ses prétendues dérives de la France.

À droite, une maison solide, bâtie sur les piliers de « travail », « famille » et « patrie », représente la France régénérée par l’ordre, la discipline et la fidélité aux valeurs traditionnelles.

Cette image, simple et manichéenne, oppose le désordre passé à l’harmonie promise. Elle traduit visuellement le projet de refonder la nation française.

Le 10 juillet 1940, à Vichy, l’Assemblée nationale accorda par 569 voix contre 80 les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain. Ce vote mit fin de facto à la IIIe République, dont les institutions cessèrent de fonctionner. Dès lors, le maréchal instaura l’État français, connu comme étant « le régime de Vichy », et qui remplaça la République dans les textes officiels.

La France Libre et les colonies ralliées à de Gaulle

Depuis Londres, le général de Gaulle observait avec inquiétude les conséquences du choix fait par les tenants du régime de Vichy. Pour lui, la capitulation ne menaçait pas seulement la France continentale : elle ébranlait les fondements mêmes de l’Empire français :

L'une des premières conséquences des abominables armistices sera la désaffection et probablement la révolte des indigènes de l'Empire. Dans les soulèvements à craindre, quels graves dangers risquent les Français et les Françaises de nos colonies ? (De Gaulle, 30 juillet 1940)

Dans son esprit, la souveraineté nationale de la France allait continuer à vivre à travers ceux qui administraient les colonies. Dans un appel solennel, il exhortait ces derniers à prendre leurs responsabilités face à l’Histoire :

Hauts-commissaires ! Gouverneurs généraux ! Gouverneurs ! Administrateurs ! Résidents de nos colonies et de nos protectorats ! […] Vous êtes les gérants de la souveraineté française actuellement en déshérence.

Le 26 août 1940, Félix Éboué, gouverneur du Tchad, prit une décision audacieuse : il fut le premier haut fonctionnaire colonial à répondre à l’appel du général de Gaulle, entraînant aussitôt son territoire dans le camp de la France Libre.

Ce mouvement s’accéléra dès le lendemain : le colonel Leclerc rallia le Cameroun, ouvrant la voie à une série de ralliements. Le 28 août, ce fut au tour du colonel Edgar de Larminat de s’imposer à Brazzaville, où il installa le siège africain de la France Libre.

En l’espace de trois jours, l’Afrique équatoriale française devenait le cœur stratégique du gaullisme outre-mer.

Fort-Lamy (N'Djamena), 15 octobre 1940 : Félix Éboué, gouverneur du Tchad, reçoit le général de Gaulle.

Ainsi commençait la formation d’un Empire colonial rallié à la France Libre. Cette autre France allait devenir une base politique, militaire et logistique essentielle contre l’Allemagne nazie et le régime de Vichy.

La rencontre de Montoire et la collaboration avec l’Allemagne nazie

Le 24 octobre 1940, dans la petite gare de Montoire-sur-le-Loir, le maréchal Pétain rencontrait Adolf Hitler.

En quelques instants, une photo se grava dans l’Histoire : celle de la poignée de main entre le vaincu et le vainqueur :

Montoire, 24 octobre 1940 : la poignée de main entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler.

(Domaine public)

La rencontre de Montoire est restée célèbre comme le symbole de l’entrée officielle de la France occupée dans une politique de collaboration avec l’Allemagne nazie.

Le 30 octobre, le maréchal justifiait sa politique de collaboration avec l'Allemagne en des termes où l'honneur et l'unité de la France semblaient à ses yeux inséparables :

C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française - une unité de dix siècles - dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen que j'entre, aujourd'hui, dans la voie de la collaboration […] (Pétain, 30 octobre 1940)

Octobre 1940 : le maréchal Pétain lit un discours radiodiffusé après sa rencontre avec Adolf Hitler.

(Domaine public)

Le maréchal s'adressait à la nation en affirmant la responsabilité qu'il endossait face à l'Histoire :

Cette souveraineté lui impose de défendre son sol, d'éteindre les divergences de l'opinion, de réduire les dissidences de ses colonies.

« Réduire les dissidences de ses colonies » signifiait reprendre le contrôle des territoires d’outre-mer qui avaient choisi de se rallier au général de Gaulle. Le maréchal en fit un combat personnel, persuadé qu’à travers l’Empire se jouait l’avenir de son pouvoir :

C'est moi seul que l'Histoire jugera. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langage du chef.

Derrière cette formule, le maréchal passait de l’image rassurante du père protecteur à celle d’un chef autoritaire, déterminé à imposer son pouvoir sur l’ensemble de l’Empire.

La France d’outremer 1941 : un timbre aux couleurs vichystes

À partir de l’été 1940, un vent de censure et de contrôle souffla sur toutes les institutions, y compris les plus inattendues. L’Atelier du timbre, qui jusque-là offrait un espace d’expression artistique discret mais réel, était passé sous la coupe de l’État pétainiste.

À partir de ce moment, les timbres-poste devinrent un complément subtil mais efficace des affiches et autres formes de propagande de l’État français. Ils participaient à l'instauration d'une culture visuelle qui liait les citoyens à l'idéologie du régime de Vichy au quotidien.

Le 17 juillet 1941, La France d’outremer 1941 faisait son apparition dans les bureaux de poste :

Jules Piel avait retravaillé la gravure de 1940 en y apportant des ajustements pour en transformer l'impact symbolique.

Le timbre affiche une palette chromatique inédite : vert, lilas et bleu — un choix étonnant dans un contexte de rationnement généralisé. Cette polychromie, difficile à reproduire en taille-douce, exigeait plusieurs passages minutieusement calés et constituait un processus d’impression complexe et coûteux :

- Le vert, évocateur de fertilité et d’abondance, exaltait l’image d’un empire nourricier, supposé compenser les carences de la métropole occupée ;

- Le lilas, plus feutré, instaurait un climat d’apaisement, presque d’anesthésie. Une teinte douce pour un effacement en douceur : celui de la République, que le régime souhaitait faire disparaître sans fracas ;

- Le bleu, couleur de l’autorité, de la tradition et de la continuité, affirmait quant à lui que la France — bien que défaite sur son sol — restait souveraine sur ses colonies.

Ce raffinement technique trahissait la volonté de faire de ce timbre-poste un objet de prestige et une vitrine de l’Empire. Il constituait, surtout, un instrument de propagande subtil mais puissant.

Certaines critiques ont exprimé leur désapprobation quant à l'aspect esthétique de cette colorimétrie : « Terminons-en avec ce timbre en trouvant horrible l’assemblage des deux couleurs, vert et violet, dans lesquelles il est imprimé et qui en font une des plus laides vignettes de nos albums ».[4]

Un glissement idéologique sur les timbres : la disparition de la « République française »

Un détail, discret mais lourd de sens, vient renforcer le message idéologique voulu par le maréchal : la disparition de la mention « Postes de la République française (RF) », dans le médaillon du centre, remplacée par la désignation « Postes françaises » :

Ce changement incarnait l’effacement délibéré de l’héritage républicain au profit d’une nouvelle identité institutionnelle, conforme aux valeurs vichystes : autorité, ordre, hiérarchie, rejet du parlementarisme et de la démocratie.

Le timbre-poste comportait également une surtaxe qui doublait sa valeur faciale (1f + 1f). Ce supplément était destiné à financer les « œuvres coloniales » — écoles, dispensaires, infrastructures — éléments de la mission civilisatrice traditionnelle que le régime prétendait poursuivre, même en temps de guerre.

L’appel du maréchal Pétain dans une France divisée

Dans une France vaincue, occupée et profondément divisée, le maréchal perçut un malaise grandissant. Loin de l’élan d’adhésion initial, le doute gagnait les esprits, l’autorité vacillait, les ordres n’étaient plus exécutés sans réserve.

Face à cette défiance silencieuse, le maréchal prit la parole le 12 août 1941. Son message était sans équivoque : pour que la nation, battue militairement, ne sombre pas tout entière, elle devait se rassembler autour de son pouvoir. L’unité, la discipline et l’obéissance devenaient les maîtres mots d’un appel présenté comme un sursaut vital, presque désespéré :

L'inquiétude gagne les esprits, le doute s'empare des âmes. L'autorité de mon gouvernement est discutée ; les ordres sont souvent mal exécutés. […] Rappelez-vous ceci : un pays battu, s'il se divise, est un pays qui meurt ; un pays battu, s'il sait s'unir, est un pays qui renaît. (Pétain, 12 août 1941)

Cet appel révélait l’aveu d’une fragilité grandissante : celle d’un régime dont la légitimité commençait à vaciller.

Le rôle décisif des colonies dans la reconquête de la France

Le gouvernement du maréchal Pétain poursuivait cependant sa politique de collaboration avec le Reich allemand : livraisons de matières premières, coopération policière, participation active à la persécution des Juifs. La censure se faisait plus lourde, les arrestations se multipliaient et les tribunaux d’exception frappaient impitoyablement ceux qui osaient défier l’ordre établi.

C’est dans ce contexte que se produisit, à l’autre bout de la Méditerranée, un événement déclencheur : l’opération Torch.

Lancée dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942, l'opération Torch fut le premier grand débarquement allié de la Seconde Guerre mondiale. Près de 100 000 soldats anglo-américains prirent pied simultanément sur les côtes du Maroc et de l’Algérie.

Novembre 1942 : le débarquement allié sur une plage du Maroc.

En quelques jours, les forces alliées consolidèrent une position stratégique essentielle dans ces deux territoires. L'objectif était d'intégrer le Maroc et l'Algérie dans la lutte alliée.

Pour Adolf Hitler, la riposte devait être immédiate.

Craignant que l’État français ne bascule du côté ennemi, le führer mit fin à la relative autonomie laissée à Vichy depuis l’automne 1940. Le 11 novembre 1942, la Wehrmacht lança l’opération Attila et envahit la zone libre. Cet événement plaça tout le territoire français sous la botte nazie.

La France de Vichy perdit toute illusion de souveraineté : elle n’était plus qu’un État soumis aux ordres de l’occupant. À partir de ce moment, l’Empire français cessa d'être un simple enjeu symbolique pour devenir le pivot stratégique de la reconquête de la France.

L’armée d’Afrique et la montée en puissance de la France Libre

L’Armée de la Libération avait commencé à se constituer progressivement à partir de l’été 1940, grâce au ralliement des territoires de l’Afrique équatoriale française. De ces bases lointaines, le général de Gaulle put organiser ses premières forces, structurer un commandement et affirmer l’existence d’une France libre face au régime de Vichy.

Cette armée fusionna avec l’Armée d’Afrique, formant une force unifiée qui devint la base de l’armée française engagée dans la Libération. Cette armée allait s’élargir encore au fil des ralliements et prendre une nouvelle dimension après l'opération Torch.

À Alger, en juin 1943, ce mouvement prit une forme institutionnelle : de Gaulle rassembla les forces de la France Libre au sein du Comité français de libération nationale, épaulé par l’Armée d’Afrique. Désormais, les Français libres et l’Armée d’Afrique allaient former une force militaire de premier plan aux côtés des Alliés.

Alger, 30 mai 1943 : le général de Gaulle serre la main du général Henri Giraud, commandant en chef civil et militaire en Afrique du Nord.

Leur entrée dans la métropole allait se faire dans le fracas des débarquements. Le 6 juin 1944, en Normandie, les premières unités françaises, aux côtés de leurs alliés, foulèrent à nouveau le sol national.

Neuf jours plus tard, le débarquement de Provence ouvrait la voie à la libération de Toulon et de Marseille.

15 août 1944 : goumiers marocains de l’Armée d’Afrique lors du débarquement de Provence.

(Domaine public)

La reprise de ces ports stratégiques ouvrait une voie d'approvisionnement essentielle dans le sud de la France. Ce succès allait permettre l'acheminement du matériel et des renforts nécessaires à la progression des troupes alliées.

En quelques jours seulement, les forces alliées purent entamer leur remontée vers le nord pour faire la jonction avec les armées de Normandie.

Les combattants effacés de la victoire : leur réhabilitation par Emmanuel Macron

À ce moment, de nombreux tirailleurs africains furent retirés des premières lignes au profit de Français métropolitains, un phénomène connu sous le nom de « blanchiment » des troupes coloniales. Les autorités françaises et alliées voulaient présenter une armée « blanche » lors de la libération du territoire.

Cette politique, à la fois raciale et politique, a laissé une profonde amertume chez les soldats des colonies qui avaient combattu pour libérer la France : on leur enlevait la fierté de partager pleinement la victoire.

Lors des commémorations du 75ᵉ anniversaire du débarquement de Provence en 2019, Emmanuel Macron a souligné que « ces combattants africains, pendant nombre de décennies, n’ont pas eu la gloire et l’estime que leur bravoure justifiait. La France a une part d'Afrique en elle. Et sur ce sol de Provence, cette part fut celle du sang versé ».[5]

Le président français a lancé un appel direct aux maires de France, les invitant à honorer la mémoire de ces soldats en donnant leurs noms à des rues, à des places et à des monuments. Il a insisté sur la nécessité de ne jamais oublier leur sacrifice et d'intégrer leur histoire dans la mémoire collective française.

***

Le 25 août 1944, Paris tout entier vibrait d’allégresse : aux côtés des résistants, la 2ᵉ division blindée du général Leclerc fit son entrée dans la capitale et arracha la reddition de la garnison allemande. Ce jour-là, la France relevait la tête et retrouvait son honneur.

Après la Libération : tensions coloniales et illusions d’un Empire uni

Alors que la France se libérait de l’Occupation allemande, le général de Gaulle prit en main la destinée du pays. À la fin du mois d’août 1944, il installa à Paris le Gouvernement provisoire de la République française, dont il assuma la direction.

Très vite, il engagea la nation sur la voie des réformes. Celles-ci incluaient la question brûlante des rapports entre la métropole et son Empire. Pour le général, l’ensemble colonial n’était pas un simple héritage du passé ; il incarnait un symbole de puissance et une réserve précieuse de ressources stratégiques.

Dès la conférence de Brazzaville, en janvier 1944, il avait commencé à dessiner les contours de cette réforme profonde : amélioration des conditions de vie, développement de l’éducation, création d’une représentation politique locale et élargissement de l’accès à la citoyenneté française.

Pourtant, derrière le discours de rénovation et les promesses d’émancipation, la réalité allait demeurer celle d’une domination coloniale solidement maintenue : le droit de vote, promis comme vecteur d’égalité et de participation, allait rester profondément inégal.

Derrière l’apparence d’une ouverture politique, les populations colonisées allaient continuer à être tenues à distance des véritables centres de décision. De même, sur le plan économique, l’essentiel des bénéfices générés par les richesses locales et le travail de la population a continué de servir les intérêts français.

Une ligne rouge demeurait tracée comme une limite infranchissable : l’indépendance des territoires coloniaux était hors de question. Sans le vouloir, le gouvernement du général de Gaulle avait préparé le terreau des futures décolonisations.

La victoire et les prémisses de la décolonisation

Le 8 mai 1945 a été un jour de liesse pour la France métropolitaine, qui célébrait la capitulation de l'Allemagne nazie et sa liberté retrouvée. Mais, à des milliers de kilomètres, cette euphorie se transforma en tragédie.

En Algérie, des manifestations nationalistes ont été brutalement réprimées par l'armée française.

Algérie, 8 mai 1945 : manifestation algérienne pour réclamer l'indépendance.

(Domaine public)

La participation massive des soldats algériens à la Seconde Guerre mondiale avait nourri l’espoir d’une reconnaissance politique. Pourtant comme mentionné plus haut, les promesses de réforme s’étaient traduites par peu de changements concrets.

Les manifestants brandissaient des drapeaux algériens et des banderoles réclamant la liberté et l’indépendance. Les voix scandaient des slogans pour l’égalité et la fin du colonialisme, comme un écho vibrant aux aspirations longtemps étouffées.

L’armée française engagea une répression massive. Des villages furent bombardés par l’aviation et des populations civiles arrêtées, torturées ou exécutées sommairement.

En métropole, ces événements ont été largement minimisés, voire dissimulés. Officiellement, les autorités coloniales parlaient d’une « rébellion » rapidement réprimée et ne reconnaissaient que quelques centaines de victimes.

Concentrée sur la victoire contre l’Allemagne et la reconstruction de la France, l’opinion publique française de l’époque a largement ignoré ce drame.

La France d’outre-mer 1945 : un hommage aux colonies et à la résistance

À Paris, l’Atelier du timbre retrouva son activité, placé sous l’autorité du gouvernement provisoire. Ses productions, à nouveau ornées de la mention « RF », allaient devenir les messagers visuels d’un pays qui voulait affirmer son unité retrouvée et sa place au sein des nations victorieuses.

C’est dans ce contexte que parut, le 17 septembre 1945, La France d’Outre-mer 1945 :

Sur la troisième gravure de Jules Piel, la symbolique de la carte du monde, de la corne d’abondance et de la végétation tropicale a basculé : elle rappelle la contribution des territoires d’Outre-mer et de leurs combattants au salut de la France.

Le choix du bleu outremer donne à ce timbre-poste toute sa force. Dans la tradition européenne, le bleu est traditionnellement associé à la fidélité, la loyauté et la confiance. C’est une couleur rassurante et solennelle, qui inspire l’ordre et la stabilité.

Le bleu outremer, plus intense, accentue cette symbolique et en fait une couleur de grandeur, de profondeur et de permanence. Sous la croix de Lorraine, emblème de la France libre, et les initiales « RF », il incarne à la fois l’hommage et la dépendance, la reconnaissance et le refus d’émancipation.

Dans cette teinte se lit toute la contradiction de la France d’après-guerre, fière d’avoir retrouvé sa liberté, mais sourde aux aspirations de ceux qui, depuis les terres d'Outre-mer, l’avaient aidée à la reconquérir.

La création de l’Union française

Créée par la Constitution du 27 octobre 1946, l’Union française visait à remplacer l’ancien empire colonial par une communauté politique unifiée. Dans le préambule de cette Constitution, on pouvait lire :

Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.[6]

Derrière cette proclamation se dessinait une ambiguïté profonde : la France refusait d’accorder aux peuples colonisés le droit à l’indépendance. L’Union française n’était donc pas l’annonce d’une émancipation véritable, mais la reformulation d’un lien de dépendance, adapté au contexte de l’après-guerre.

Cette contradiction entre le discours généreux et la pratique de domination allait nourrir de vives tensions, qui allaient s’exprimer dès décembre 1946 en Indochine et, en 1954, en Algérie.

La crise de Suez, qui allait survenir en 1956, révéla au grand jour que la France n’avait plus les moyens d’imposer sa volonté par la force et que son rang de grande puissance ne pouvait plus s’appuyer sur le maintien d’un empire en décomposition.

Les timbres La France d’Outre-mer, témoins d’une France impériale en transition

L’histoire de la France durant la Seconde Guerre mondiale est marquée par la défaite, la collaboration, la résistance et, enfin, la libération.

Mais au-delà des batailles et des figures héroïques, cette période a profondément interrogé l’identité nationale et le rôle de l’Empire colonial français. La série philatélique La France d’Outre-mer en est un témoignage visuel :

- En 1940, on voit une France qui s’accroche à son empire comme rempart au début de la guerre ;

- En 1941, on remarque la disparition de la République française et l’illusion d’une grandeur impériale préservée ;

- En 1945, on assiste à un hommage rendu aux territoires et aux soldats des colonies, dont la contribution a été décisive dans la libération de la France.

les timbres La France d’Outre-mer apparaissent comme des témoins d’une grande transition : une France entre son passé impérial et les bouleversements de la décolonisation qui allaient bientôt secouer le monde.

R. Simard

Références

[1] Le Collectionneur de timbres-poste, nº 608, 25 décembre 1937, p. 344. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96743704/f26.item

[2] Le Maroc avait même un statut plus complexe, car une partie au nord était contrôlée par l’Espagne et Tanger avait un régime international.

[3] Binoche-Guedra, Jacques, La France d’outre-mer 1815-1962, Masson, Paris-Milan-Barcelone-Bonn, 1992, p. 165.

[4] Le collectionneur de timbres-poste nº 644, 25 juillet 1941, p. 130. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96727571.

[5] https://fr.euronews.com/2019/08/15/75-ans-du-debarquement-de-provence-macron-rend-hommage-aux-heros-africains.

[6] Constitution de la IVe République, 1946, Préambule, https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique.

Ajouter un commentaire

Commentaires